Водохранилища и климат

Водохранилища и климат

Нередко приходится слышать мнение жителей прибрежных сел и деревень об изменении климата их местности после создания водохранилища, причем сведения бывают самые противоречивые. Например, многие жители сел, расположенных на побережье Камского водохранилища, убеждены, что после наполнения водоема осадков стало выпадать больше, чем раньше. Старожилы Рыбинского водохранилища, напротив, отмечали уменьшение числа дождливых дней в первые годы существования нового водоема.

Разумеется, водоемы оказывают воздействие на метеорологический режим прибрежной территории. Всякий человек, бывавший в летний полдень на берегу озера, большой реки и даже пруда, испытывал на себе их охлаждающее влияние, В ясный весенний и летний день можно наблюдать развитие бриза на берегу крупного водоема, что также является характерной чертой метеорологического режима побережья. Многочисленные факты и наблюдения метеорологических станций и обсерваторий показывают, что местный климат прибрежной зоны приобретает ряд новых черт, ранее отсутствовавших.

Прежде всего встает вопрос: в чем состоит механизм влияния водной поверхности на метеорологический режим прибрежной зоны, насколько существенна роль водоемов з формировании климата этой зоны и насколько далеко вглубь от уреза распространяется его влияние?

Климат как многолетний режим погоды формируется под влиянием ряда факторов, важнейшими из которых являются два: приход-расход солнечной энергии и циркуляция атмосферы. Именно они определяют смену времен года, оттепели зимой и похолодания летом, продолжительные засушливые и влажные периоды и т. д. Но важную роль играют и местные факторы. В их число входят: рельеф территории (расчлененность, экспозиция и крутизна склонов, высота), характер растительного покрова, степень хозяйственного освоения районов. Наличие большого водохранилища играет роль местного фактора. Поэтому специфические черты изменения местного климата побережий озер и водохранилищ проявляются на фоне общих особенностей и колебаний климата данного района.

Метеорологические условия отдельных лет и периодов не бывают постоянными. Относительно теплые периоды сменяются более холодными, дождливые — сухими. Это связано во многом с интенсивностью солнечной активности. Выше мы отмечали повышение количества осадков на берегах Камского моря после его наполнения. В чем же здесь дело?

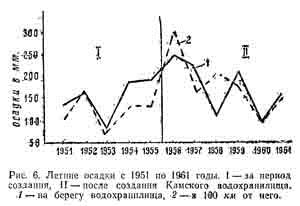

Рассмотрим рис 6, на котором показаны суммы осадков в летние месяцы за период с 1951 по 1961 г. на западном побережье Камского водохранилища. Последние пять лет до создания водохранилища (1951—1955 гг.) были маловодными. В среднем за пять лет выпало на 10% осадков меньше многолетней нормы, причем очень сухими были летние месяцы 1953 и 1954 гг. В 1956 г. уровень воды в водохранилище достиг проектной отметки. Это случайно совпало с началом относительно более дождливого периода. Например, только за лето 1956 г. выпало 250 мм влаги при многолетней норме в 170 мм, т. е. в 1,5 раза больше. Дождливым было и лето следующего года, а также 1959 г. Отсюда и сложилось мнение об изменении климата в сторону его влажности. Нетрудно доказать, однако, что увеличение дождливых дней в эти годы связано не со строительством водохранилища, а с условиями общей циркуляции атмосферы, т. е. с соотношением числа случаев поступления воздушных масс с Атлантики, с Северного Ледовитого океана, со Средиземного моря, из глубины Азиатского материка.

Летние осадки с 1951 по 1961 годы

На рис. 6 показан также ход выпадения осадков за летние месяцы 1951—1961 гг. на территории, расположенной в 100 км от водохранилища, влияние которого на климат этого района не распространяется (кривая 2). Сравнение обеих кривых позволяет говорить об однотипных изменениях режима увлажнения двух районов за рассматриваемый период. Как на побережье водоема, так и вдали от него 1956—1959 гг, были более дождливыми.

Означает ли это, что водохранилище вовсе не повлияло на осадки? Отнюдь нет. Если внимательно присмотреться к ходу кривых, то можно заметить относительное снижение осадков в 1956—1961 гг. в прибрежной зоне водоема. Если до создания Камской ГЭС на территории, расположенной в 100 км от водохранилища, выпадало на 20% осадков меньше (из-за условий рельефа, растительности и других физико-географических особенностей), то теперь количество летних осадков на берегу лишь немногим больше, чем на территории, лежащей за пределами воздействия водоема. Такое относительное снижение осадков мы вправе объяснить созданием Камского моря, поскольку условия на территории, расположенной вдали от уреза водохранилища, не изменились. Ниже мы еще вернемся к вопросу о влиянии водохранилищ на осадки.

Сейчас рассмотрим более подробно методы определения влияния водохранилищ на местный климат побережий.

Из приведенного выше примера по Камскому водохранилищу видно, что нельзя делать заключение об изменении климата прибрежной зоны, сравнивая абсолютные значения метеорологических элементов за довольно короткий период (например, 5 лег до создания и 5 лет после создания). Современное состояние теории климата не позволяет делать строгих выводов по небольшому (10—20 лет) ряду наблюдений.

Для выяснения роли водоемов в формировании местного климата береговой зоны целесообразно использовать метод анализа пространственных разностей осадков, температуры Еоздуха, влажности и т. д. на двух станциях, одна из которых расположена в зоне влияния водоема, а другаявне ее. Пространственные разности метеоэлементов двух станции гораздо более устойчивы во времени, чем их абсолютные значения. Они могут измениться лишь в случае переноса метеорологической станции из одних условий в другие, а также при изменении окружающей обстановки в районе наблюдений (при строительстве фабричных зданий, при создании парков, садов, при других формах хозяйственного освоения территории). Применение метода пространственных разностей позволяет исключить влияние общих изменений климата, не связанных с созданием водохранилища. Настоящий метод впервые был использован для определения интенсивности и границ влияния Куйбышевского, Рыбинского водохранилища, Ладожского и Онежского озер одним из авторов настоящей книжки и получил многочисленные подтверждения.

Причина существования специфического климата прибрежной зоны кроется в различии физических свойств воды и суши. Во-первых, водная поверхность обладает максимальной теплоемкостью среди всех природных тел, благодаря чему температурный режим; акватория значительно отличается от температурного режима окружающей суши. Во-вторых, водная поверхность обладает наименьшей отражательной способностью альбедо воды меньше, чем альбедо, таежных лесов, на 2—4%, а в зоне степей эта разность повышается до 8—12%. В-третьих, водная поверхность относительно розная, значительно ровнее; чем поверхность суши, занятая лесом и даже полем. Это приводит к увеличению скорости ветра над водой и содержания влаги в воздухе. Совместное действие трех главных факторов приводит к изменению свойств воздушных масс, движущихся над водоемом, а потом поступающих на берег.

Насколько же сильно изменяется воздушная масса, проходя над водоемом? Степень трансформации зависит, естественно, от размеров водоема. Здесь мы рассматриваем влияние; больших водохранилищ на климат, ширина которых равна нескольким километрам (5—10 и более). Поэтому в нашем случае ширина не играет решающей роли. Важнее роль, контраста температур, поверхности воды и воздуха над сушей. Исследования показывают, что величина изменения метеорологических элементов зависит от разности температуры воды и температуры, воздуха над сушей (дельта Т). Эта разность, в свою очередь, определяется:

I. Положением водоема в той или иной географической зоне.

II. Свойствами водохранилища (формой, размерами, прозрачностью воды, глубиной и т. д.).

Среди свойств водоема, обусловливающих, его термический режим, наибольшую роль, играет глубина: Чем больше водная масса, тем сильнее воздействие. Но в условиях одной и той же климатической зоны разности температур воды и воздуха для мелких, и крупных глубоких водохранилищ значительно, отличаются друг от друга.

Существуют два периода влияния водохранилища на температуру воздуха прибрежной территории: периоды охлаждающего и отепляющего влияния. Независимо от глубины водохранилища весной и в первую половину лета, температура, воздуха на берегу ниже, чем вдали от берега. Во вторую половину лета, и осенью водохранилище повышает температуру воздуха), проходящего над ним.

Длительность и сроки наступления периодов, охлаждающего и отепляющего влияния тесно связаны с географической широтой, Это наглядно видно на рис. 7.

Соотношение периодов отепляющего и охлаждающего влияния мелких водоемов на воздух

Мелкие водоемы таежной зоны, средняя глубина которых не более 5 м, лишь непродолжительное время после исчезновения льда охлаждают воздух прибрежной зоны. У южных водохранилищ продолжительность периода охлаждающего влияния увеличивается до пяти месяцев; Это происходит как за счет более раннего вскрытия водохранилищ, так и за счет, более длительного (до конца августа) охлаждающего воздействия летом.

Глубокие водоемы прогреваются значительно медленнее. Поэтому на севере период охлаждающего влияния наблюдается до конца августа, а на водохранилищах, расположенных в степной и лесостепной зонах (Куйбышевском, Цимлянском, Каховском), увеличивается до 4— 5 месяцев, главным образом за счет более раннего вскрытия.

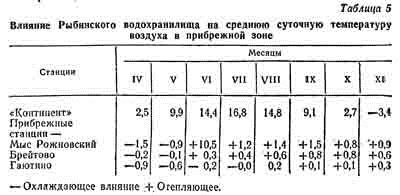

Рассмотрим, как влияет на температуру воздуха прибрежной полосы Рыбинское водохранилище. Для этого нами был избран один из методов, описанный выше. Мы вычислили среднемесячную температуру воздуха района Рыбинского водохранилища по четырем станциям: Владычинское, Данилов, Кесьма и Красный Холм. Все эти станции расположены в 30—40 км от водоема, а поэтому влияние водохранилища на них не распространяется. На побережье Рыбинского моря нами выбраны три станции: Мыс Рожновский, расположенный на глубоко вдающемся в море полуострове, станция Гаютино, лежащая на восточном высоком берегу, в 1 км от уреза воды, и Брейтово на юго-западном побережье, вблизи воды.

По всем метеостанциям, расположенным на побережье, температура воздуха в апреле и мае ниже на —1,5°. В июне водохранилище слабо влияет на свойства воздушных масс, проходящих над ним, так как температура воды примерно, равна средней температуре воздуха. Поэтому в период вторжения холодных масс воздуха водоем отепляет, а в период господства теплого воздуха немного охлаждает. С июля по ноябрь на берегу средняя суточная температура выше, чем вдали от берега. Отепляющее влияние возрастает особенно осенью, в сентябре и октябре.

Соотношение периодов отепляющего и охлаждающего воздействия на глубоководных водоемах (например, Ладожском или Онежском озерах) несколько иное, чем на мелководном Рыбинском водохранилище.

Глубоководное Ладожское озеро понижает температуру проходящего над ним воздуха с апреля по август включительно. На берегу холоднее на —1,5°. Лишь в сентябре, а особенно в октябре озеро сильно отепляет. Приведенные нами цифры — средние многолетние. В отдельные годы, когда наблюдаются значительные температурные контрасты поверхности воды и воздуха, на берегу может быть теплее (или холоднее) на 2—5°.

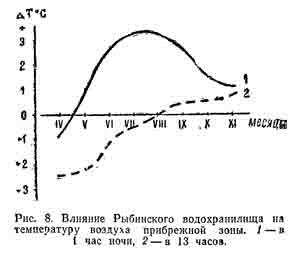

Мы рассмотрели влияние водохранилищ и озер на среднюю суточную температуру воздуха. Более сложный характер имеют изменения суточного хода температуры воздуха. Если при малооблачной погоде суточная амплитуда температуры воздуха равна 10—15°, то суточная амплитуда температуры воды не превышает обычно 2—4°. В связи с этим температурный контраст между воздухом и водой неодинаков днем и ночью. Ночью охлаждающее влияние водохранилищ невелико. На рис. 8 показано влияние Рыбинского водохранилища на температуру воздуха в 1 час ночи и днем в 13 часов. Ночью, за исключением апреля, на берегу теплее, Днем иное положение. В мае и июне на берегу холоднее на —2,4°, чем на территории, расположенной вне сферы влияния водоема. К осени дневное охлаждение уменьшается; в августе оно равно —0,5°. Таким образом, на берегах крупных водохранилищ, как и на берегах естественных морей (Балтийском, Черном, Аральском), климат более мягкий.

Развитие растительного и почвенного покрова в специфических условиях местного климата побережий водохранилищ имеет ряд отличительных черт. Научными сотрудниками Ленинградского университета изучалось сезонное развитие растений на побережье Ладожского озера. На берегах озера, имеющего местный климат, аналогичный местному климату побережий таежных глубоководных водохранилищ, наблюдалось замедленное развитие растений. Например, если средняя дата окончания цветения кислицы обыкновенной за 1955—1958 гг. на берегу была 28 июня, то на территория, не испытывающей сильного влияния водоема, — 29 июня. Период цветения почти всех растений на побережье удлиняется в два раза.

В результате осеннего отепляющего влияния водохранилищ сумма положительных температур на их побережьях к концу вегетационного периода уже на 40—70° больше, чем вдали от берега (на мелководных водоемах), и на 50—100° больше, чем на глубоководных. Но период отепляющего влияния проявляется в сентябре и октябре, когда рост: растений в основном уже заканчивается.

Влияние Рыбинского водохранилища на температуру воздуха

Очень важным показателем для ведения сельского хозяйства является продолжительность безморозного периода. Побережья всех водоемов характеризуются более продолжительным безморозным периодом. Даже весной заморозки на берегу прекращаются на несколько дней раньше. Обратим внимание читателя, что уменьшается вероятность поздних заморозков после перехода средней суточной температуры через 10°, а именно поздние заморозки наиболее опасны для растений. Осенью продолжительность безморозного периода возрастает на 5—12 дней.

Влияние водоемов на заморозки неоднократно отмечалось жителями «прибрежных населенных пунктов. На побережье Рыбинского водохранилища памятен случай интенсивного отепляющего влияния водоема в 1957 г. 26—28 мая на территории Калининской, Ярославской, Вологодской, Ивановской и других областей в условиях вторжения холодный арктических масс с Ледовитого океана были сильны заморозки, до —2—4°. В районе Рыбинского водохранилища наблюдалась следующая картина: вдали от берега и на подветренных берегах при тихой и ясной погоде температура воздуха понизилась до —1 и —3°. Морозы нанесли большие повреждения листьям и побегам яблонь, сирени, рябины, дуба, ясеня; сильно пострадали ель, ива и многие травы.

В это же время на южных и юго-западных наветренных березах минимальная температура была выше 0° и равнялась + 2—3°. Распределение температуры воздуха объясняется трансформацией холодных воздушных масс над теплым водохранилищем и сильным ветром на южных берегах, достигавшим 8 м/сек, который препятствовал сильному выхолаживанию почвы. Следует заметить, что причиной сильного ветра опять-таки является теплая водная поверхность. Более, того, теплый неустойчивый воздух над акваторией привел к образованию слоистых облаков, что препятствовало образованию заморозков.

Таким образом, местный климат побережий крупных водохранилищ обладает как отрицательными чертами, так и рядом положительных. Интересен в этом отношении опыт размещения сельскохозяйственного производства в США и Канаде на побережье Великих озер. Мягкий климат позволяет выращивать там овощи и фрукты, которые значительно хуже произрастают на тех же широтах вне зоны влияния водоема, поскольку безморозный период на побережье продолжительнее. Район Великих озер, в особенности оз. Онтарио на территории Канады, — участки специализированного сельского хозяйства (приозерный фруктово-овощной пояс).

Наряду с температурой воздуха на побережье изменяется влажность воздуха. В летнее время максимальное увеличение абсолютной влажности воздуха свойственно южным глубоким водохранилищам. На Волгоградском и Цимлянском водохранилищах влажность воздуха может быть на 7—8 мб больше, чем вдали от уреза. Увеличение влажности воздуха на более северном, Куйбышевском водохранилище уже меньше — 4,5 мб, а на Рыбинском, расположенном в таежной зоне, по нашим подсчетам всего 1—1,4 мб. Причина подобного явления заключается в более резком контрасте свойств поверхности водохранилища и степи, чем воды и таежных лесов, нередко сильно заболоченных.

Воздействие водохранилищ на относительную влажность воздуха носит сложный характер. Весной и в первую половину лета, в особенности днем, относительная влажность з среднем выше на берегу на 6—12%. В дневные часы в мае и июне различия .могут достигать 10—15%. Это свойство метеорологического режима прибрежной зоны нетрудно ощутить летом, находясь на побережье даже небольшого водоема. К осени различия в относительной влажности прибрежного воздуха и «континентального» сглаживаются, а ночью на берегу даже суше на 2—4%.

Для растений изменение влажности воздуха небезразлично. Если водохранилище расположено в избыточно увлажненной зоне, например в тайге или лесотундре, то увеличение влажности до 80—90% неблагоприятно для растений. Другое дело, если речь идет о степных водоемах. Здесь повышение относительной влажности с 40—50% до 58—64% желательно для растений, ее снижение осенью нежелательно:

Нужно заметить, что в природе все метеорологические элементы одновременно влияют на растения. Поэтому благоприятная тенденция изменения одного метеоэлемента может быть погашена характером других изменений.

Если снижение температуры воздуха весной неблагоприятно для растительного покрова таежной зоны, то снижение осадков в этот период улучшает воздушные условия верхних горизонтов почв.

Большие преобразования наблюдаются в режиме ветров. Появление водохранилища на месте лесов, лугов, болот, населенных пунктов приводит к изменению скорости и направления ветра. Весной скорость ветра снижается над водоемом. Более того, слабые ветры вовсе гаснут, ветер меняет направление, происходит развитие дневного бриза. Летом с прогревом водохранилища скорость ветра на берегу возрастает, особенно сильно ночью и осенью. В это время средняя скорость ветра на берегу выше в 1,5—1,8 раза, чем на территории, куда влияние водохранилища не доходит.

Развитие бриза — неотъемлемое свойство метеорологического режима побережий. Бризы возникают в период значительного температурного контраста между водной поверхностью и поверхностью и воздухом на суше. А такое явление чаще всего бывает весной и летом днем и осенью ночью. Наиболее отчетливо бывают выражены бризы весной и в первую половину лета в ясные дни. Если утром, в 8—10 часов тихо и безоблачно, то к 12—13 часам ветер на берегу уже усиливается до 2—3 м/сек, а иногда 4—5 м/сек. Над акваторией продолжает господствовать безоблачная погода. По-иному обстоит дело вдали от берега. Здесь происходит развитие кучевых и кучево-дождевых облаков, а направление ветра обычно противоположное. Максимального развития бризы достигают в послеполуденные часы. В отдельные случаи могут наблюдаться очень большие различия в погоде: на берегу холоднее на 3—4°, ясно, ветер с моря. А в 5—10 км от берега переменная облачность, после полудня идет дождь. К вечеру различия сглаживаются. Ночью бриз дует с суши. Особенно развиты бризы там, где местные условия рельефа благоприятствуют этому. Классическим примером может служить восточное побережье Рыбинского водохранилища, где ночью летом слабые ветры почти всегда направлены с суши: здесь бризовые воздушные потоки усиливаются благодаря высоким берегам.

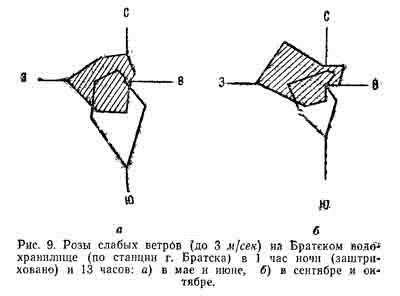

В качестве примера развития бризов приведем розы слабых ветров на берегах очень глубокого Братского водохранилища. На рис. 9, а показана роза слабых ветров в час ночи в мае и июне, когда температурный контраст между сушей и водой невелик. В этот период года и время суток преобладают ветры западных румбов.

Розы слабых ветров на Братском водохранилище

Иная картина распределения слабых ветров в мае и июне днем, в 13 часов, когда водохранилище действует как «холодильник». Господствуют ветры южных румбов. Осенью наблюдается и ночной бриз (рис. 9,6), а днем его выявить очень трудно. Заметим, что доля ветров южных румбов днем в июне равна 85%, а в октябре менее 60%.

Практически важным изменением, вызванным строительством водохранилища, служит увеличение числа штормовых ветров на самом водохранилище и его берегах, а это сильно нарушает нормальный ритм работы водного транспорта. Например, на Цимлянском водохранилище в 1955—1956 гг, из-за неблагоприятных погодных условий простой транспорта составил 20—25% навигационного времени. На Рыбинском водохранилище ночью в июле число сильных ветров больше, чем на суше, в 25 раз, а Днем в 3 раза. Чаще всего сильное волнение и штормы на водохранилище бывают ночью.

Увеличение скорости ветра оказывает существенное воздействие на физический режим почв, условия произрастания многих растений. С одной стороны, усиление ветра на побережье водохранилищ, расположенных в зоне избыточного увлажнения, благоприятно для растений, так как благодаря повышению скорости ветра увеличивается интенсивность испарения с поверхности почвы. Водный и воздушный режим ее улучшается. Но с другой стороны, продолжительные сильные штормовые ветры, усиливая транспирацию, могут вызывать засыхание листьев растений и их гибель. На берегах Рыбинского водохранилища отмечено засыхание листьев растений и даже стеблей картофеля. Аналогичные явления наблюдались нами на побережье Новосибирского водохранилища, причем в неблагоприятном положении оказались западные и северные берега, находящиеся под влиянием сухих восточных и южных ветров.

В зоне большого подтопления резкие порывы ветра выворачивают с корнями деревья, так как в результате сильной обводненности почв сцепление корней с грунтом значительно понижается. На берегах Камского водохранилища нам приходилось наблюдать обширные площади леса, поверженного ветром и водой.

Условия развития облачности над водохранилищем и территорией, лежащей в 10—15 км от берега, различны. Весной и летом днем над сушей происходит развитие кучевых облаков, а над акваторией этот процесс идет менее интенсивно. Число ясных дней на берегах может быть на 25—35% больше, чем вне зоны влияния, а пасмурных дней меньше. Осенью благоприятные условия для конвекции над водоемом способствуют развитию облачности над ним, в связи с чем число пасмурных дней возрастает.

Режим осадков в районе водохранилищ непосредственно связан с трансформацией или образованием облаков. В период охлаждающего влияния водоема наветренные берега получают пониженное количество осадков. Нередки, случаи, когда на одном берегу водохранилища моросит дождь, а на другом его нет.

Степень изменения осадков зависит от направления господствующего ветра и характера берега. На Рыбинском водохранилище весной и в начале лета наибольшие различия в осадках наблюдаются при юго-западном ветре, а наименьшие — при северо-восточном. Это связано с тем, что воздух, приносимый южными и западными ветрами, более теплый, чем вода; температурный контраст суша — вода в водохранилище значительный, поэтому воздушная масса, проходя над акваторией трансформируется сильнее, чем при северо-восточных ветрах, с которыми обычно связано поступление более холодного воздуха и при которых разница температур вода — воздух невелика.

Во вторую половину лета и осенью, когда водохранилище отепляет воздух, на наветренных берегах происходит рост осадков. В итоге суммы осадков на берегах крупных водохранилищ на 10—20% меньше, чем вдали от берега.

В заключение рассмотрим вопрос о границах влияния водохранилищ на климат. На этот вопрос существует несколько точек зрения. Согласно одной из них, водохранилища сильно и далеко влияют на местный климат прилегающей территории, а возрастающее их строительство может привести к существенному преобразованию влагооборота на обширных пространствах, измеряемых десятками и сотням а километров. Существует и противоположная точка зрения, по которой водохранилища не играют заметной роли в формировании местного климата районов строительства гидроузлов.

Размеры зоны влияния водоемов можно рассматривать с двух позиций: формальной и конкретной. Если улавливать влияние водохранилищ, например, на температуру воздуха с точностью 0,1—0,05°, то зона влияния равна 20—50 км (на глубоких водоемах). Однако для нужд современной практической деятельности людей пределом влияния можно считать расстояние, на котором изменения, связанные с водохранилищем, равны не менее 0,2°, а влажности воздуха — 0,1 мб.

При таком подходе зона постоянного влияния водоема на климат равна 5—10 км, а при очень значительном температурном контрасте между поверхностью воды и температурой воздуха над сушей может достигать ширины около 20 км (это зона эпизодического воздействия). Установлено, что охлаждающее влияние распространяется на меньшее расстояние, а отепляющее на большее. Ширина зоны влияния неодинакова для каждого берега водохранилища, поскольку она определяется розой ветра данного района. Наиболее обширна полоса влияния на открытых, плоских берегах, представляющих собой луг, пашню, выгон; в условиях сильной расчлененности рельефа влияние уже на 50% затухает в первом километре от уреза.

В настоящее время проблема изучения влияния водохранилищ на природные условия прилегающих территорий становится особенно актуальной. При этом выдвигаются новые вопросы, например, об учете влияния водоема на вечную мерзлоту, на изменение ледовой обстановки в дельтах рек и прилегающих к ним участках морей.

Специально разрабатывается методика прогнозирования изменения климатических условий и тех последствий подпора грунтовых вод, которые скажутся на лесах, лугах, животном мире. Первые исследования показали, что тесная взаимосвязь всех явлений природы обусловливает неизбежные изменения установившихся ранее природных процессов в зоне влияния водохранилищ.

Широкое и всестороннее развитие научных исследований по этим вопросам в конечном счете позволит наиболее объективно и гармонично использовать естественные ресурсы нашей страны. Поэтому обязанностью ученых различных специальностей является оказание помощи проектировщикам водохранилищ. Вот почему в ряде институтов и в частности в Институте географии Академии наук СССР, этим вопросам уделяется много внимания.

Влияние погоды на активность рыбы

Температура водоема оказывает самое большое влияние на итог ловли, потому что холоднокровные рыбы не смогут противопоставить температуру колебаниям температуры водоема и тут же реагируют на любое изменение среды.

• температура водоема, при которой рыбы активно кормится, 13- 19С для лосося, 22-27С для карпа;

• при снижении температуры меньше достаточного уровня рыба не активна; при снижении после жары рыба берет активней;

• резкое снижение температуры создает замораживание рта рыбы на определенное время, при резком увеличении температуры у подводных обитателей нет аппетита;

• постепенное увеличение температуры до достаточного уровня создает отличный клев.

↑ Уровень водоема

Тут нужно помнить что:

• во время резкого повышения уровня поклевка аккуратная, потому что рыбе необходимо зачастую изменять месторасположения;

• высокий уровень на протяжении продолжительного времени показывает более лучшие результаты в тихих участках, в которых рыба прячется;

• при сильном снижении уровня клев отсутствует; постепенное снижение перед достаточным уровнем поспособствует отличному клеву;

• небольшой уровень воды, чаще всего, является причиной плохой реакции рыбы, потому что вода в данное время чистая и подвержена разнице температур;

• постепенное увеличение уровня после жары – самое хорошее время для клева;

• периодические колебания уровня – это самое плохое условие для рыбалки.

↑ Цвет водоема

• Если водоем мутный и в него слабо проходят лучи солнца, то рыба почти не отреагирует на наживки; причем, возможны неожиданности во время рыбалки на донку, в проводку, с помощью живой наживки.

• Если водоем чуть мутный, то это является хорошим состоянием, потому что рыба видит наживку и не видит, что случается на поверхности.

• Мутная вода из-за оттепели плохо влияет на клев рыб.

• При прозрачной воде уловы, чаще всего, лучшие, если рыба не видит нахождение рыбака.

Влияние погоды на клев рыб

Погодные условия значительно влияют на образ жизни и поведение рыб, в связи с этим рыба превосходно чувствует приближающиеся изменения погоды. Например, сом и сазан, перед наступлением ненастья, поднимаются к поверхности водоемов и бурно плещутся. Можно сделать выводы, что контакт рыбы с окружающей средой очень тонок и многообразен, и дает ей способность ощущать предстоящие изменения погоды, к которым ей нужно будет приспосабливаться.

Погода несомненно влияет и на клев рыб. При сильных холодах или жаркой погоде большинство рыб становятся вялыми и малоподвижными, такие погодные условия действуют на них угнетающе, они плохо кормятся.

На грозу реакция разных видов рыб значительно отличается. Так, клев некоторых рыб ухудшается еще задолго до грозы, в то время как клев форели резко увеличивается.

Похолодание никак не влияет на клев щуки, судака, окуня. В свою очередь рыбы семейства карповых начинают хуже клевать.

Ведь именно дождь и ветер положительно влияют на кислородный режим водоема, тем самым снабжая рыбу таким необходимым ей кислородом. Большая часть кислорода в водоем поступает из атмосферы. Температура воды и перемешивание ее слоев влияет на то, насколько быстро будет растворяться в воде атмосферный кислород. Чем холоднее вода, тем будет лучше усваиваться и сохраняться кислород. Ветер помогает перемешивать воду. А дождевые капли насыщенны кислородом, благодаря чему превосходно пополняют запасы кислорода в водоеме.

Наличие ветра играет значительную роль. Например, в закрытых водоемах, если ветер дует с берега, то он отгоняет верхние слои воды, которые наиболее насыщенны кислородом. Поэтому при таких условиях рыба старается держаться у прибойного берега, где ей легче дышать. Однако это условие не всегда считается правильным.

Большую роль в таком случае играет то, какое дно в водоеме. Если оно илистое, то волны вымывают из него различных личинок, червей, насекомых и прочий корм, которым питается рыба. Поэтому здесь можно встретить лещей, сазанов и множество других рыб. Если дно песчаное или каменистое и без водной растительности, то в таком месте рыбе сложно найти корм. И рассчитывать на хороший улов возле этого прибойного берега не стоит.

Каждый опытный рыбак составляет для себя собственные приметы, благодаря своему опыту, наблюдениям. Все их не перечислишь, их большое множество. Поэтому на рыбалке стоит быть наблюдательным и подходить к ловле рыбы творчески и инициативно, в таком случае удачная рыбалка будет обеспечена!

Клев рыбы и погодные условия

Искушенные рыболовы знают, что клев рыбы зависит от множества причин. Среди них можно выделить изменение температуры и уровня воды, атмосферного давления и прочих погодных условий. Причем активность клева для разных видов рыб также различна. Существует также понятие сезонности клева, когда поведение рыб изменяется в зависимости от времени года, а значит, можно выбрать оптимальный период для ловли определенного вида рыбы, применяя при этом наиболее эффективную снасть. А кто из рыболовов не знает об утреннем и вечернем оживлении клева в летние и зимние периоды, и напротив, о более высокой дневной активности рыб осенью и весной? Также не является секретом и факт, что при низкой температуре воды именно ловля хищной рыбы будет наиболее результативной. Так, например, лососевые наиболее активно ведут себя при 10-15 °С. Приблизительно такую же или чуть выше температуру предпочитают судак и щука, а вот карповые любят более теплую воду, и поэтому максимальные уловы приходятся на летние месяцы. Резкие же перепады температур не по нутру любой рыбе, как впрочем, и человеку. В то же время естественное постепенное повышение температуры обуславливает хороший клев.

Аналогичные прогнозы можно сделать и для изменения уровня воды. Например, при резком и большом повышении уровня воды активность рыбы снижается, так как рыба часто меняет места стоянок, но если высокий уровень подъема воды сохраняется какое-то продолжительное время, то имеет смысл поискать удачу в спокойных местах, где рыба может найти укрытие. Резкое падение уровня воды, как и температуры, отри-цательно сказывается на клеве, в то же время, если этот процесс происходит постепенно, то клев улучшается значительно. Отличный клев отмечается при медленном повышении уровня воды после длительного периода засухи. При низком уровне воды клев обычно не-плохой, но надо быть очень осторожным в выборе приманки и отдать предпочтение тонкой снасти, так как вода при низком уровне довольно чистая и у рыбы есть возможность разобраться с вашими недочетами.

Вообще, цвет воды играет также немаловажную роль в биологии водоемов и их обитателей. Почти все-гда небольшое помутнение кристально чистой воды (после небольшого дождя) только на руку рыболову, так как рыба не замечает рыболова и его снасть. Резкое помутнение воды может вообще исключить возможность хоть что-то по'ймать, но, с другой стороны, именно плохая видимость под водой может подарить рыболову приятные сюрпризы, как, например, поимка здоровенного хищника в самых неожиданных местах. Но в большинстве случаев снижение прозрачности воды отрицательно сказывается на клеве.

Если продолжать рассматривать погодные явления и дальше, то видна связь клева с атмосферным давлением, дождем, ветром и прочими природными проявлениями. Объединив все сказанное, можно сделать вывод, что рыба, как и любой биологический организм не поощряет сюрпризы.

Хорошо то, что в меру.

Но вопрос в другом. На самом деле далеко не все объясняется чистотой воды или плавательным пузырем рыбы, якобы «регистрирующим» любое измене-ние атмосферного давления, что самым отрицательным образом сказывается на аппетите подводных обитателей. Хотелось бы увидеть того, кому это она (рыба) про свой плавательный пузырь рассказала.

Напрашивается мысль, что поведение рыбы не стоит рассматривать как прямую реакцию ее организма на изменение факторов внешней среды. Конечно, нельзя отрицать, что рыба может плохо различать приманку в мутной воде. Но с другой стороны, вряд ли изменение атмосферного давления напрямую воздействует на аппетит рыбы. Не стоит забывать о том, что она более, чем человек, приспособлена к трехмерному пространству и «по своему хотенью» может изменять давление, перемещаясь с глубины на поверхность и наоборот. А что стоит объяснение плохого клева резкими перепадами температуры воздуха? В любом случае вода - это не воздушная среда, и там в той или иной степени нивелируются любые физические процессы.

Какая погода лучше для рыбалки

Влияние погоды на активность рыбы огромно. При неподходящих условиях можно вернуться с рыбалки ни с чем, а вот при выездах в подходящую погоду вполне можно рассчитывать и на достойные уловы, и на трофейные экземпляры. Однако у многих видов рыб есть свои особенности поведения и предпочтения в плане погодных условий, что необходимо учитывать при планировании рыбалки, а значит, и однозначно ответить на вопрос, в какую погоду лучше ловить рыбу, крайне затруднительно.

Температура воды и воздуха

Так как рыбы существа холоднокровные, и, следовательно, температуру их тела и интенсивность обменных процессов определяет температура окружающей среды, то и показатель этот можно считать одним из решающих. Влияние погоды на клев рыбы огромно, и планировать рыбалку следует начинать исходя из прогноза погоды. До определенного предела повышение температуры воды сказывается на активности рыбы самым положительным образом. Весной, с повышением температуры, и хищник, и мирные виды идут на нерест, наблюдаются вспышки активности в перед и посленерестовый период.

Однако благоприятно на клев теплая погода влияет в основном весной. В летний же период из-за слишком высокой температуры воды рыба становится вялой и неактивной. Для каждого вида рыб существуют свои примерные пики максимальной активности, так, окунь лучше всего ловится при температуре около 15 градусов, плотва около 20, щука – 15-16, лещ и густера -15-20, карась – 18-22, наиболее же теплолюбивым среди обитателей водоемов средней полосы может считаться карп, который может сохранять активность при температуре 20-26 градусов.

А вот с тем же налимом все наоборот, он наиболее активен при достаточно низких температурах – 4-8 градусов это для такой рыбы наиболее благоприятный вариант. При этом рыболовами подмечено, что чем хуже погода для рыбака, тем лучше клев налима – в холодные осенние ночи, с дождем и сильным ветром, эта рыба нередко проявляет максимальную активность.

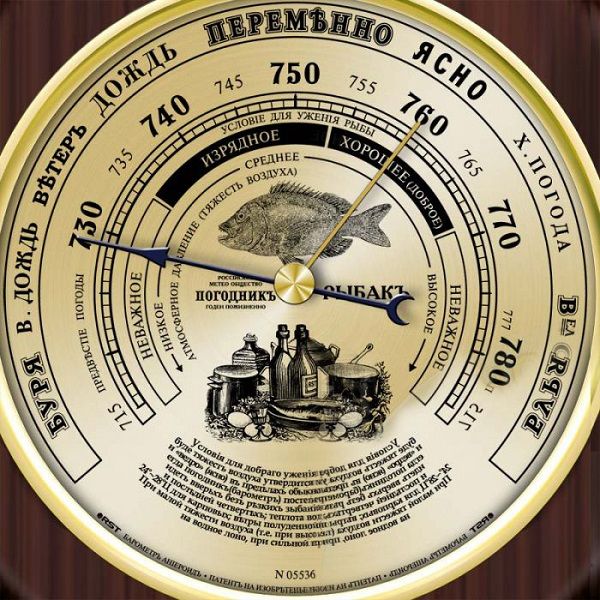

Атмосферное давление

Атмосферное давление принято считать одним из главных факторов, способных заранее решить исход рыбалки. Всем известно, что резкие перепады этого показателя отрицательно сказываются на клеве практически всех видов рыб. Для регионов, находящихся примерно на уровне моря, нормальным показателем считается 750 миллиметров ртутного столба, а чем выше над уровнем моря расположен водоем, тем ниже будет показатель нормального атмосферного давления.

Таким образом, благоприятным вариантом для рыбалки будут показания барометра, когда стрелка устанавливается между показателями «дождь» и «ясно» и держится так в течении 2-3 дней, без особых колебаний в ту или иную сторону. Однако некоторые виды могут быть активны как при повышенном, так и при пониженном давлении, что необходимо учитывать при планировании рыбалки.

Барометр – крайне полезный прибор для любого рыболова. Чаще всего хороший клев наблюдается при давлении около 750 миллиметров ртутного столба, однако возможна активность рыбы и при стабильно повышенных либо пониженных показателях.

Повышенное атмосферное давление

Несколько привыкнув к повышенным показателям атмосферного давления, вся белая рыба, способная питаться в толще воды, подходит поближе к поверхности и вполне хорошо ловится на разнообразные поплавочные снасти. Ловить фидером в подобных условиях тоже возможно, однако для того, чтобы у рыбы была возможность взять предложенную наживку в толще воды, придется использовать длинные поводки – в таком случае падение насадки на дно существенно замедлиться, увеличивая время, в течение которого возможна поклевка.

А вот длительный период высокого атмосферного давления, наоборот, приводит к снижению активность большинства видов рыб. Это связано с отсутствием движения воздуха, а следовательно, не происходит перемешивания разных слоев воды, концентрация растворенного кислорода снижается, в особенности в нижних слоях, а значит, на клеве, особенно донной рыбы, подобные условия скажутся самым отрицательным образом. Из хищников на окуня и судака повышенное атмосферное давление влияет достаточно слабо, а вот та же щука может в это время оказаться несколько более вялой и неактивной.

Пониженное атмосферное давление

Нередко при пониженном давлении идут дожди, дует порой весьма ощутимый ветер. Это приводит к перемешиванию разных слоев воды, выравнивания температуры и растворенного кислорода, что может положительно сказаться на активности большинства видов рыб. Однако при длительно сниженном давлении в большинстве случаев белая рыба становится неактивной, вялой. На хорошие результаты в подобных условиях рассчитывать не приходится.

А вот хищники обычно активно пользуются подобной вялостью своих жертв и начинают достаточно активно охотиться на спустившуюся из-за снижения на дно белую рыбу. Иногда при этом для того, чтобы щука, судак или окунь начали проявлять активность, достаточно даже небольшого снижения этого показателя, особенно если до этого долго длился период повышенного давления.

Направление ветра

Принято считать, что не только сила, но и направление ветра имеет значение. Это нашло отражение и в разнообразных рыбацких поговорках, вроде Если дует норд иль ост, рыба объявляет пост. Однако и из этого правила могут быть исключения. Так, холодный северный ветер посреди жаркого лета вполне может повысить активность рыбы, так же как и теплый южный ранней весной или поздней осенью.

Ветер с юга зачастую приносит с собой теплую и сухую погоду, и если такое направление наблюдается летом, то скорее всего выбираться на рыбалку не имеет смысла – летом подобный вариант может вызывать образование термоклинов, а в подобных условиях рыба практически полностью перестает питаться.

Западные ветра нередко приносят осадки и влажный воздух, что в большинстве случаев положительно сказывается на активности рыбы – во время дождя вода реки или пруда насыщается кислородом, дождевые капли сбивают летающих насекомых и смывают в водоем наземных.

Северное направление ветра обычно приносит похолодание. Для весны или осени это не самый благоприятный вариант, такое направление ветра способно ухудшить клев, а вот для жарких летних дней северный ветер бывает, наоборот, приносит неплохие уловы.

Ветер с востока обычно сопровождается сухой погодой, без выраженного влияния на температурный режим. Активность рыбы в большинстве случаев при подобном направлении ветра несколько снижается.

Полный штиль – достаточно удобный вариант в случае с поплавочной ловлей, так как позволяет максимально детально видеть поклевку. Однако в летнее время это не самая благоприятная ситуация. Обычно рыба активнее в легкий ветерок. Читайте также:

Почему не клюет щука

Осадки

Осадки и уровень атмосферного давления, а также сила и направление ветра достаточно тесно взаимосвязаны. Небольшой, кратковременный дождь, а в летнее время и кратковременная гроза может сказаться на активности рыбы самым положительным образом. Усиление активности рыбы во время и сразу после дождя обычно может быть связанно со следующими моментами:

- Дождевая вода насыщенна кислородом, попадая в водоем, перемешивается с более бедной данным газом водой, вследствие чего кислородный режим водоема улучшается. Этот момент положительно сказывается на активности как мирной, так и хищной рыбы.

- В летнее время дождевая вода несколько снижает температуру воды в самом водоеме, что в жару также способно активизировать рыбу.

- Летающие насекомые, сбитые каплями дождя в воду. Большинство подобных существ успевают попрятаться до начала дождя, однако далеко не все. Рыба, способная питаться в приповерхностных слоях водоема, в подобных ситуациях активизируется.

- Наземные насекомые, а также беспозвоночные, вымытые во время дождя из земли. Все эти кормовые объекты попадают в воду, а следовательно, увеличиваться может активность не только питающихся с поверхности рыб, но и донных, так как им дождь также может приносить корм.

- Можно также выделить и маскирующий фактор ряби на воде – из-за преломления света в кругах, расходящихся после падения каждой капли, водным обитателям становится практически ничего не видно из того, что происходит на берегу. Это может положительным образом сказаться на активности самых осторожных видов рыб.

Нередко, особенно в летнее время, небольшой дождь способен неплохо активизировать клев рыбы. А вот в ливень скорее всего улова не будет. Гроза же и вовсе опасна для хозяев графитовых удилищ.

Облачность

Облачность, в особенности в летнее время, также способна оказывать существенное влияние на активность как мирной, так и хищной рыбы. Обитатели водоема будут изменять свое расположение в соответствии с тем, ясно или облачно. В летнюю жару при ясном небе большая часть рыбы предпочитает либо укрываться в тени, низко нависающих над водой деревьев, либо же уходить на глубину, скрываясь таким образом от воздействия прямых солнечных лучей.

В подобной ситуации облачность обычно сочетается с определенным снижением температуры воздуха и воды, что провоцирует рыбу выходить из глубоководных укрытий и активно питаться. Однако в случае затянувшейся облачной, прохладной погоды всплески активности возможны, наоборот, тогда, когда тучи несколько расходятся и воду начинает прогревать солнце.

Изменение прозрачности и уровня воды

Такие особенности, как прозрачность и уровень воды, непосредственно зависят от погодных условий, в первую очередь от осадков. Длительные дожди вполне способны вызвать выраженный подъем уровня воды, так же как и таяние снега, что обычно положительно сказывается на активности рыбы. Не в последнюю очередь подобное оживление связано с тем, что и дождь, и таяние снегов приносит водным обитателям появление большого количества пищи, вымываемой с берегов.

Обычно подобный подъем уровня воды сопровождается снижением ее прозрачности, что с одной стороны несколько затрудняет ловлю хищной рыбы, ориентирующейся в том числе и на зрение, а с другой притупляет бдительность мирной рыбы – по мутной воде могут быть использованы намного более грубые варианты оснасток, чем по прозрачной.

А вот снижение уровня воды, в особенности достаточно быстрое, сказывается на активности рыбы отрицательно. Обитатели водоема в подобном случае практически перестают питаться и начинают искать более глубокие места.

Особенности по сезону открытой воды

Весной, летом или осенью существуют свои особенности, которые следует учитывать, планируя рыбалку. Так, весной, особенно ранней, неплохую активность рыбы можно наблюдать и в ясную солнечную погоду, однако далее, по мере прогревания воды, подобный вариант будет одним из достаточно неблагоприятных – уже в конце мая, а тем более летом, при подобных погодных условиях рассчитывать на клев как мирной, так и хищной рыбы не приходится.

В летнее время, наоборот, для успешной рыбалки следует выбирать пасмурные, облачные дни (с учетом показателей атмосферного давления, разумеется), либо же выходить на ловлю в период за несколько часов до заката, либо же пару часов после рассвета. В противном случае летняя жара скорее всего оставит без улова.

Летом наибольшую активность рыба обычно проявляет перед закатом и несколько часов перед рассветом. Днем, особенно в жару, поймать что-либо в основном проблематично.

Осенью же, особенно в начале, благоприятным вариантом будут пасмурные дни, с не слишком сильным ветром и незначительными осадками. Активными в подобных условиях, скорее всего, окажутся как хищники, так и мирные виды рыб. Далее, ближе к зиме, при снижении температуры воздуха и воды, наоборот, всплески активности, особенно хищных видов, могут наблюдаться при солнечной погоде во время потепления.

Особенности погодных условий для зимней рыбалки

Традиционно наиболее уловистыми вариантами для зимней ловли считается время первого и последнего льда. Однако неплохие уловы возможны не только в это время, необходимо только подобрать подходящую погоду. Как и по сезону открытой воды, зимой следует ориентироваться на показатель атмосферного давления. Активный клев возможен как при стабильно пониженном, так и при стабильно повышенном давлении, однако резкие колебания этого показателя на активности рыбы сказываются самым неблагоприятным образом.

В плане температуры воздуха наиболее благоприятным вариантом будут теплые дни, особенно оттепели после длительных заморозков. Однако следует учитывать, что некоторые виды, такие как, к примеру, лещ, могут проявлять достаточно высокую активность и в сильные морозы.

Осадки зимой чаще всего на клеве сказываются неблагоприятно, особенно если это сильный снегопад. Однако небольшой, кратковременный снег вполне может активизировать водных обитателей, примерно так же, как это происходит с короткими летними дождями.

Благоприятные погодные условия – решающий фактор, кроме собственно наличия рыбы в водоеме, влияющий на успешность рыбалки. Однако стоит учитывать, что у разных видов предпочтения в плане погоды могут отличаться, и порой достаточно существенно.