Рассказываем о народных январских приметах и занятиях коренных северян в это время

Рассказываем о народных январских приметах и занятиях коренных северян в это время

Почему январь называют месяцем умирания реки? Ответ ищите в нашем тексте.

Январь – время затишья хозяйственной активности. Замиранию природы противопоставляется оживление общения между людьми: проходят гостевания и поездки, взаимные одаривания.

Следуя народным приметам, по январской погоде можно судить о предстоящей весне: например, «если в январе тепло, – бойся в марте морозов». Народный календарь – по сути, памятка с примечательными датами для работы на земле, концентрация многовековых наблюдений землепашцев за погодой.

Если в канун Крещения полная луна – это к большому разливу рек. Кошка свернулась калачиком и прячет нос – к холоду, лежит врастяжку на спине, откинув хвост, или крепко спит – к теплу, скребет пол, царапает стену и пьет много воды – к непогоде, ветру и метели. Ясная и холодная погода в день крещения – к засушливому лету, пасмурная и снежная – к хорошему урожаю. Метель в этот день – знак того, что последняя метель в этом году будет 19 апреля. Если 20 января сильно трещит лед, это к продолжительному морозу, а вода на поверхности льда – к оттепели, в Татьянин день солнечно – к раннему прилету птиц и к ранней весне.

Кстати, в экстремально теплые годы, благодаря выносу теплого воздуха из районов средней Волги и Казахстана, температура в январе по автономному округу может повышаться до +4 °С. В Ханты-Мансийске самым теплым январским днем с положительной температурой +2,7 градусов был день 1 января 1948 года. Теплую погоду югорскому январю обеспечивают быстро летящие в наши края с юго-западными воздушными потоками южные циклоны. Самая морозная январская ночь в окружной столице с температурой минус 49 градусов отмечена 22 января 1964 года. На территории региона январские морозы достигают по юго-западу минус 48 градусов, и в его северных районах – 60.

Если Вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите комбинацию клавиш ctrl+enter.

Сообщение об ошибке будет направлено редактору портала.

Презентация Приметы погоды народов Севера

СТАРЫЕ ЭВЕНКИ ГОВОРЯТ… ЭВЕНКИЙСКИЕ ПРИМЕТЫ О ПОГОДЕ, собранные Николаем Оёгиром

Источник: "Человек сильнее всех" Сборник эвенкийских народных сказок, преданий, загадок, примет, наставлений. Записал на эвенкийском языке Николай Оёгир, пересказал на русском языке Виктор Ермаков. Красноярское книжное издательство, 1986. АВТОР ПРЕЗЕНТАЦИИ КАРЕЛИН МИХАИЛ, УЧАЩИЙСЯ 6 Б КЛАССА ВСОШ 2014 г. учитель Верхотурова Л.И.

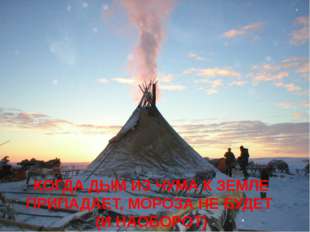

КОГДА ДЫМ ИЗ ЧУМА К ЗЕМЛЕ ПРИПАДАЕТ, МОРОЗА НЕ БУДЕТ (И НАОБОРОТ)

Около Луны звезда появилась — потеплеет.

Солнце вечером покраснело — день будет ветреный.

Птица гагара на воде кричит — дождя накликает.

Звезды сильно блестят — скоро тепло наступит.

Вечером много комаров налетело — завтра будет дождь.

Собака траву ест — дождь будет.

Если солнце в тучу село, значит, завтра холодный день будет.

Солнце надело красные рукавицы — будет сильный мороз.

Собака на снегу валяется — будет ветер.

Если много грибов — в этом году много белок будет.

- Все материалы

- Статьи

- Научные работы

- Видеоуроки

- Презентации

- Конспекты

- Тесты

- Рабочие программы

- Другие методич. материалы

Источник: "Человек сильнее всех" Сборник эвенкийских народных сказок, преданий, загадок, примет, наставлений. Записал на эвенкийском языке Николай Оёгир, пересказал на русском языке Виктор Ермаков. К Источник: "Человек сильнее всех" Сборник эвенкийских народных сказок, преданий, загадок, примет, наставлений. Записал на эвенкийском языке Николай Оёгир, пересказал на русском языке Виктор Ермаков. Красноярское книжное издательство, 1986.

АВТОР ПРЕЗЕНТАЦИИ КАРЕЛИН МИХАИЛ, УЧАЩИЙСЯ 6 Б КЛАССА ВСОШ 2014 г.

учитель Верхотурова Л.И. расноярское книжное издательство, 1986.

АВ Источник: "Человек сильнее всех" Сборник эвенкийских народных сказок, преданий, загадок, примет, наставлений. Записал на эвенкийском языке Николай Оёгир, пересказал на русском языке Виктор Ермаков. Красноярское книжное издательство, 1986.

АВТОР ПРЕЗЕНТАЦИИ КАРЕЛИН МИХАИЛ, УЧАЩИЙСЯ 6 Б КЛАССА ВСОШ 2014 г.

учитель Верхотурова Л.И. ТОР ПРЕЗЕНТАЦИИ КАРЕЛИН МИХАИЛ, УЧАЩИЙСЯ 6 Б КЛАССА ВСОШ 2014 г.

учитель Верхотурова Л.И.

Каковы быт обычаи традиции коренных народов сибири. Народы Сибири. Коренные народы Западной и Восточной Сибири, культура, традиции обычаи народов Сибири. о своих предках

История сибирских народностей уходит в глубь тысячелетий. Издревле здесь жили великие люди, хранящие традиции предков, уважающие природу и её дары. И как необъятны земли Сибири, так и разнообразны народности коренных Сибиряков.

По итогам переписи населения в 2010 году численность Алтайцев насчитывает около 70 000 человек, что делает их самой многочисленной народностью в Сибири. Проживают в основном в Алтайском крае и Республике Алтай.

Народность разделяется на 2 этнические группы – Южные и Северные алтайцы, различающиеся как укладом жизни так и особенностями языка.

Вероисповедание: буддизм, шаманизм, бурханизм.

Чаще всего телеутов считают этнической группой причастной к Алтайцам. Но некоторые выделяют их как отдельную народность.

Проживают в Кемеровской области. Численность около 2-х тысяч человек. Язык, культура, вера, традиции присущи Алтайцам.

Проживают сайоты на территории Республики Бурятия. Численность народности насчитывает около 4000 человек.

Будучи потомкамии жителей Восточных Саян – саянских самодийцев. сайоты сохранили свою культуру и традиции с древних времён и по сей день остаются оленеводами и охотниками.

Основное поселения Долганов находятся на территории Красноярского края – Долгано-Ненецкий муниципальный район. Численность составляет около 8000 человек.

Вероисповедание – православие. Долганы – самая северная тюркоязычная народность в мире.

Приверженцы шаманизма – шорцы проживают в основном на территории Кемеровской области. Народ отличается своей самобытной древней культурой. Первые упоминания о Шорцах уходят к 6 веку нашей эры.

Народность принято разделять на горнотаёжных и южных шорцев. Общая численность около 14 000 человек.

Разговаривают Эвенки на тунгусском языке и испокон веков занимаются охотой.

Народность, насчитывает около 40000 человек, расселившихся в Республике Саха-Якутия, Китае и Монголии.

Малая народность Сибири, проживают близь Кольского полуострова. Ненцев – кочевой народ, занимаются оленеводством.

Их численность насчитывает около 45 000 человек.

Их численность насчитывает около 45 000 человек.

Более 30 000 хантов проживает на территории Ханты-Мансийского АО и Ямало-Ненецкого АО. Занимаются охотой, оленеводством, рыбной ловлей.

Многие из современных хантов относят себя к православным, но в некоторых семьях всё также исповедуют шаманизм.

Многие из современных хантов относят себя к православным, но в некоторых семьях всё также исповедуют шаманизм.

Один из древнейших коренных сибирских народов – Манси.

Ещё Иван Грозный отправлял целые рати на сражения с Манси во времена освоения Сибири.

Ещё Иван Грозный отправлял целые рати на сражения с Манси во времена освоения Сибири.

Сегодня же их численность насчитывает около 12 000 человек. Проживают в основном на территории Ханты-Мансийского АО.

Историки называют нанайцев древнейшим народом Сибири. Численность около 12 000 человек.

В основном проживают на Дальнем Востоке и по берегам Амура в Китае. Нанайцы переводится как – человек земли.

Презентация на тему: Народы Сибири: культура, традиции, обычаи

№ слайда 1

Описание слайда:

№ слайда 2

Описание слайда:

Брачные обычаи КАЛЫМ – цена за невесту, один из видов компенсации за жену. У лесных юкагиров, чукчей других народов крайнего Северо - Востока первоначально существовали бескалымные браки. Размер калыма и порядок его уплаты определялись на переговорах при сватовстве. Чаще всего калым выплачивался в виде оленей, медных или железных котлов, тканей, звериных шкур. С развитием товарно-денежных отношений часть калыма могла быть выплачена деньгами. Величина калыма зависела от имущественного положения семей жениха и невесты.

№ слайда 3

Описание слайда:

Брачные обычаи Левират – брачный обычай, по которому вдова была обязана или имела право выйти замуж за брата своего умершего мужа. Был распространен у большинства народов Севера. Право на жену умершего старшего брата принадлежало младшему, а не наоборот.Сорорат – брачный обычай, согласно которому вдовец обязан жениться на младшей сестре или племяннице умершей жены.

№ слайда 4

Описание слайда:

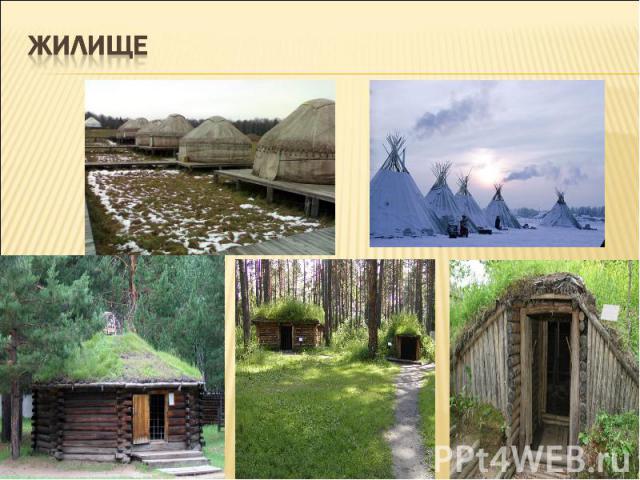

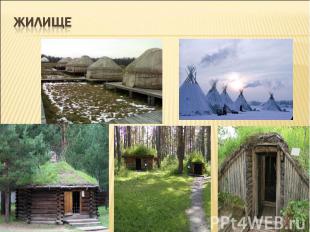

Жилище Жилища народов классифицированы на основе разных критериев: по материалам изготовления – деревянные (из бревен, досок, отесанных столбов, жердей, колотых плах, ветвей), корьевые (берестяные и из коры иных деревьев – ели, пихты, лиственницы), войлочные, из костей морских животных, земляные, глинобитные, с плетеными стенами, а также крытые оленьими шкурами; по отношению к уровню земли – наземные, подземные (полуземлянки и землянки) и свайные; по планировке – четырехугольные, круглые и многоугольные; по форме – конические, двускатные, односкатные, сферическая, полусферическая, пирамидальные и усеченно-пирамидальные; по конструкции – каркасные (из вертикальных или наклонных столбов, покрытый сверху шкурами, корой, войлоком).

№ слайда 5

Описание слайда:

№ слайда 6

Описание слайда:

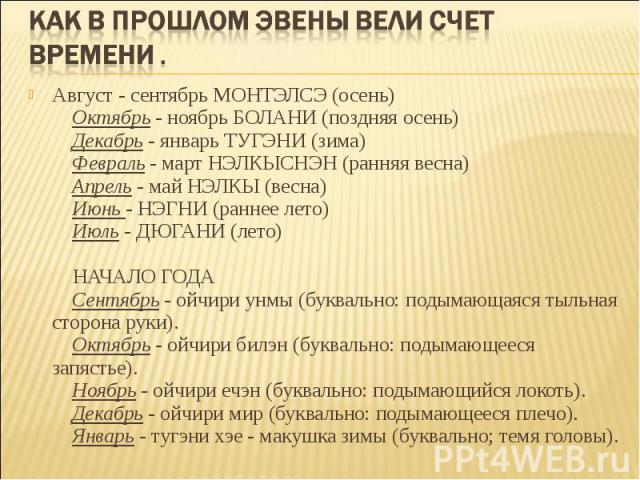

Как в прошлом эвены вели счет времени.Август - сентябрь МОНТЭЛСЭ (осень) Октябрь - ноябрь БОЛАНИ (поздняя осень) Декабрь - январь ТУГЭНИ (зима) Февраль - март НЭЛКЫСНЭН (ранняя весна) Апрель - май НЭЛКЫ (весна) Июнь - НЭГНИ (раннее лето) Июль - ДЮГАНИ (лето) НАЧАЛО ГОДА Сентябрь - ойчири унмы (буквально: подымающаяся тыльная сторона руки). Октябрь - ойчири билэн (буквально: подымающееся запястье). Ноябрь - ойчири ечэн (буквально: подымающийся локоть). Декабрь - ойчири мир (буквально: подымающееся плечо). Январь - тугэни хэе - макушка зимы (буквально; темя головы).

№ слайда 7

Описание слайда:

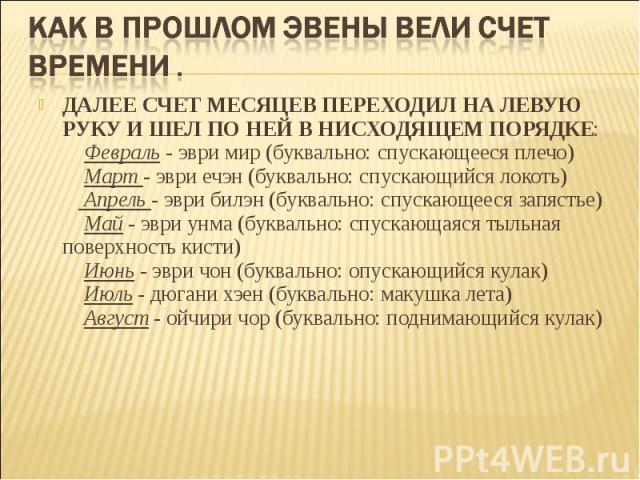

Как в прошлом эвены вели счет времени.ДАЛЕЕ СЧЕТ МЕСЯЦЕВ ПЕРЕХОДИЛ НА ЛЕВУЮ РУКУ И ШЕЛ ПО НЕЙ В НИСХОДЯЩЕМ ПОРЯДКЕ: Февраль - эври мир (буквально: спускающееся плечо) Март - эври ечэн (буквально: спускающийся локоть) Апрель - эври билэн (буквально: спускающееся запястье) Май - эври унма (буквально: спускающаяся тыльная поверхность кисти) Июнь - эври чон (буквально: опускающийся кулак) Июль - дюгани хэен (буквально: макушка лета) Август - ойчири чор (буквально: поднимающийся кулак)

№ слайда 8

Описание слайда:

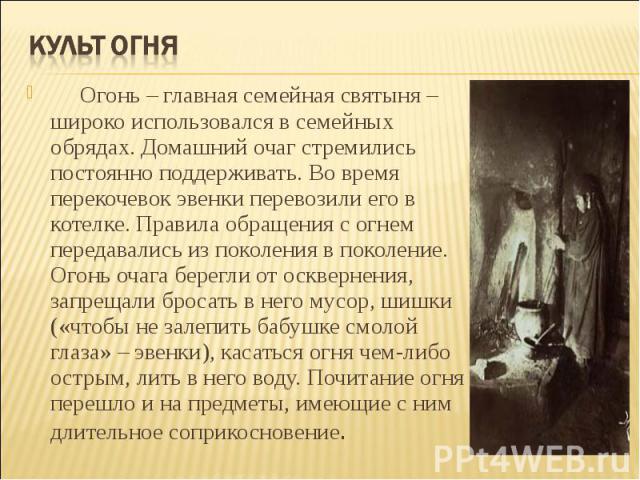

Культ огня Огонь – главная семейная святыня – широко использовался в семейных обрядах. Домашний очаг стремились постоянно поддерживать. Во время перекочевок эвенки перевозили его в котелке. Правила обращения с огнем передавались из поколения в поколение. Огонь очага берегли от осквернения, запрещали бросать в него мусор, шишки («чтобы не залепить бабушке смолой глаза» – эвенки), касаться огня чем-либо острым, лить в него воду. Почитание огня перешло и на предметы, имеющие с ним длительное соприкосновение.

№ слайда 9

Описание слайда:

Народные приметы эвенов 1. Нельзя ходить по огню. 2. Огонь костра нельзя колоть, резать острыми предметами. Если не соблюдать и противоречить этим приметам, то огонь потеряет силу своего духа. 3. Свою старую одежду, вещи нельзя выбрасывать и оставлять на земле, а надо уничтожить вещи путем сжигания. Если не соблюдать этих правил, то человек всегда будет слышать плач своих вещей и одежды. 4. Если берешь у куропаток, гусей и уток яйца из гнезда, то обязательно два-три яйца оставляй в гнезде. 5. Остатки добычи нельзя разбрасывать на том месте, где ты ходишь и живешь. 6. В семье нельзя часто ругаться и спорить, потому что огонь вашего очага может обидеться и вы будете несчастны.

№ слайда 10

Описание слайда:

Народные приметы эвенов 7. Твой плохой поступок в жизни - это самый большой грех. Этот поступок может отразиться на судьбе твоих детей. 8. Вслух много не говори, не то твой язык заработает мозоль. 9. Не смейся без какой-либо причины, иначе вечером будешь плакать. 10. Сначала посмотри на себя и уже потом осуждай других. 11. Где бы ты ни жил, где бы ни был, плохо отзываться о климате нельзя, так как земля, на которой ты живешь может разгневаться. 12. Свои волосы и ногти после стрижки не бросай где попало, иначе после смерти будешь блуждать в надежде найти их. 13. Без причины злиться и ненавидеть людей нельзя. Это считается грехом в старости может обернуться твоим одиночеством.

№ слайда 11

Описание слайда:

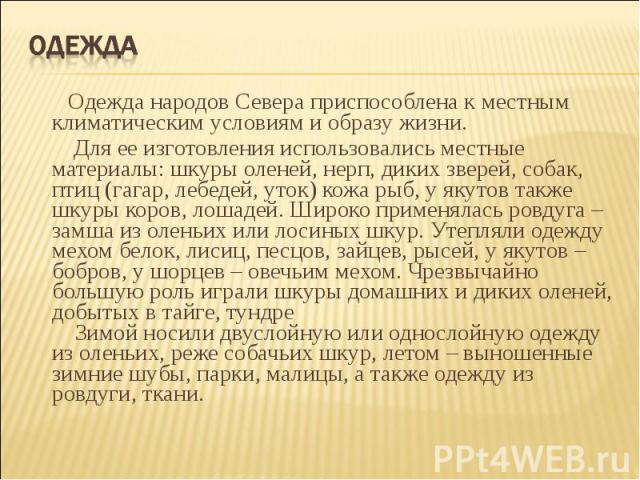

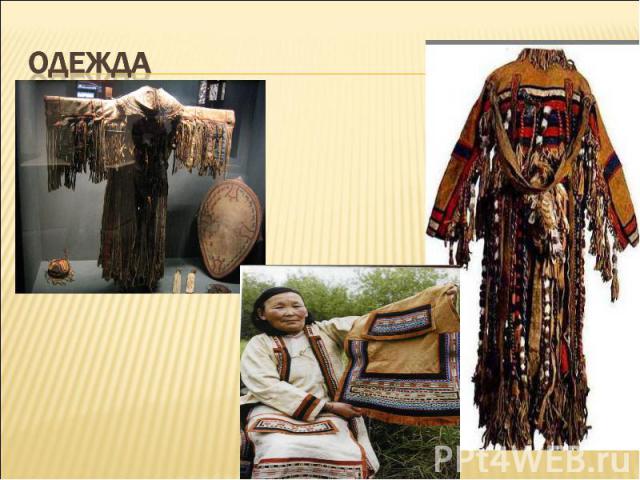

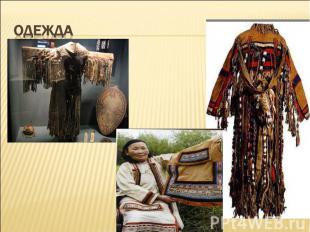

Одежда Одежда народов Севера приспособлена к местным климатическим условиям и образу жизни. Для ее изготовления использовались местные материалы: шкуры оленей, нерп, диких зверей, собак, птиц (гагар, лебедей, уток) кожа рыб, у якутов также шкуры коров, лошадей. Широко применялась ровдуга – замша из оленьих или лосиных шкур. Утепляли одежду мехом белок, лисиц, песцов, зайцев, рысей, у якутов – бобров, у шорцев – овечьим мехом. Чрезвычайно большую роль играли шкуры домашних и диких оленей, добытых в тайге, тундре Зимой носили двуслойную или однослойную одежду из оленьих, реже собачьих шкур, летом – выношенные зимние шубы, парки, малицы, а также одежду из ровдуги, ткани.

№ слайда 12

Описание слайда:

№ слайда 13

Описание слайда:

Народы Сибири:

национальные традиции

Сибирь - это огромная территория в России. Она простирается от Уральских гор до хребтов Тихоокеанского побережья, В Сибири живут люди самых разных национальностей: русские, буряты, якуты, татары, хакасы, ханты, эвенки и многие другие народы ….

Народы и занятия

Всего в Сибири проживает около 36 коренных народов. На севере – оленеводы долганы и энцы, на западе – рыболовы ханты и манси, охотники селькупы и оленеводы ненцы, на востоке – оленеводы и охотники эвенки и эвены. Народы южной Сибири издавна занимались земледелием и скотоводством. В центре Сибири находится огромная территория – Якутия – родина северных коневодов. С ХVII века сибирские земли стали осваивать русские, украинцы, белорусы и другие так называемые большие народы России.

Устные традиции

У коренных народов Сибири не было письменности. Всё, что они хотели передать, – рассказывали устно. Сказки, легенды, песни, поучительные и весёлые истории слушали по вечерам, собравшись в одном доме или чуме. Даже в обычной жизни было принято говорить красиво, образно. Эвенк о рассвете может выразиться так: «Утренняя звезда умерла», а о дожде: «Небо слёзы льёт». Живущие на вечной мерзлоте якуты имеют десятки слов для названия снега.

Что нужно для жизни

Суровые условия заставили жителей севера Сибири придумать тёплую одежду из оленьего меха – малицу. Её расшивают красивыми узорами.

Коневоды шьют одежду с широкими полами. Морские охотники – непромокаемые накидки из кишок животных. Были у некоторых народов плащи и шапки из шкурок птиц. Сейчас такие наряды можно увидеть только в музеях. А вот яранги и чумы жители Севера используют до сих пор. Но сегодня современные технологии соединяются с этими древними традициями: в чуме можно увидеть спутниковый телевизор, а оленевод ориентируется в тундре при помощи GPS - навигатора.

Малому народу, живущему в окружении большого, трудно сохранять свои традиции. Чтобы защитить исчезающие культуры этих краев, были созданы специальные школы, где детей учат не только на русском, но и на местных наречиях.

В Сибири живут люди разных вер, но у каждого народа сохранились обряды и праздники тех времён, когда ещё верили во многих богов и духов. Духи жили везде: в деревьях, камнях, озёрах и даже в игрушках. Особым почётом пользовался человек, который мог говорить с духами – шаман (или кам). Он бил в бубен, призывал духов и договаривался с ними о здоровье, удаче, хорошей погоде. И сейчас в глухих уголках Сибири можно найти потомственного шамана, который лечит или предсказывает будущее с помощью потусторонних сил.

Традиционная кухня

Блюдо из зёрен – талкан – было известно многим кочевым народам. На Алтае едят его и сейчас. Чтобы приготовить вкусный и очень полезный талкан, нужно проросшие зёрна ячменя или пшеницы поджарить на сковороде, растереть в ступе или размолоть в кофемолке и из полученной муки сварить кашу. А можно, смешав муку с мёдом, приготовить халу.

Тувинские песни – гордость всей России. Исполняются они горловым пением. Певец одновременно поёт двумя или даже тремя голосами. В героических сказаниях есть истории про древних богатырей, которые могли петь, как тысяча человек.

Какие разные народы населяют Россию! Но всех их связывает в единую семью общая Родина, взаимное уважение и дружба.

Проживает сегодня более 125 национальностей, из них 26 коренных малочисленных народов. Крупнейшими по численности населения среди этих малых народов являются ханты, ненцы, манси, сибирские татары, шорцы, алтайцы. Конституция РФ гарантирует каждому малому народу неотъемлемое право самоидентификацию и самоопределение.

Хантами называют коренной немногочисленный угорский западно-сибирский народ, проживающий по низовьям Иртыша и Оби. Их общая численность 30 943 человека, причем большая их часть 61% живет в Ханты-Мансийском АО, и 30% в Ямало-Ненецком АО. Занимаются ханты ловлей рыбы, стадным оленеводством и таежной охотой.

Старинные имена хантов «остяки» или «югры» широко используются и сегодня. Слово «ханты» произошло от древнего местного слова «кантах», что просто означает «человек», в документах оно появилось в советские годы. Ханты этнографически близки к народу манси, и объединены с ними часто под единым названием обские угры.

Ханты в своем составе неоднородны, среди них различают отдельные этнографические территориальные группы, различающиеся диалектами и названием, способами ведения хозяйства и самобытной культурой – казымские, васюганские, салымские ханты. Язык хантов принадлежит к обско-угорским языкам уральской группы, он разделен на множество территориальных диалектов.

С 1937 года современная письменность хантов развивается на основе кириллицы. Сегодня 38,5 % хантов свободно говорят на русском языке. Ханты придерживаются религии своих предков – шаманизма, но многие из них причисляют себя к православным христианам.

Внешне ханты имеют рост от 150 до 160 см с черными прямыми волосами, смуглым лицом и карими глазами. Лицо у них плоское с широко выдающимися скулами, широким носом и толстоватыми губами, напоминающее монголоидное. Но у хантов в отличие от монголоидных народов правильная прорезь глаз и более узкий череп.

В исторических хрониках первые упоминания о хантах появляются в X веке. Современные исследования показали, что ханты проживали на данной территории уже в 5-6 тыс. лет до н.э. Позже они были серьезно потеснены кочевниками на север.

Ханты наследовали многочисленные традиции усть-полуйской культуры таежников промысловиков, развивавшейся в конце I тыс. до н.э. – начале I тыс. н.э. Во II тыс. н.э. северные племена хантов оказались под влиянием ненцев-оленеводов и ассимилировались с ними. На юге племена хантов ощутили на себе влияние тюркских народов, позднее русских.

К традиционным культам народа хантов относится культ оленя, именно он стал основой всей жизни народа, транспортным средством, источником пищи и шкур. Именно с оленем связаны мировоззрение и многие нормы жизни народа (наследование стада).

Живут ханты на севере равнины по низовьям Оби в кочевых временных стойбищах с временными оленеводческими жилищами. Южнее на берегах Северной Сосьвы, Лозьвы, Вогулки, Казыма, Нижней они имеют зимние поселения и летние кочевья.

Ханты издавна поклоняются стихиям и духам природы: огню, солнцу, луне, ветру, воде. У каждого из родов есть тотем, животное, которое нельзя убивать и использовать в пищу, божества семьи и предков-покровителей. Повсеместно ханты почитают хозяина тайги медведя, проводят даже традиционный праздник в его честь. Почитаемой покровительницей домашнего очага, счастья в семье и рожениц является лягушка. В тайге всегда есть священные места, где проводятся шаманские обряды, задабривая их покровителя.

Манси

Манси (старинное название вогулы, вогуличи), численность которых 12 269 человек, проживают большей частью в Ханты-Мансийском АО. Этот весьма многочисленный народ известен русским с открытия Сибири. Еще государь Иван IV Грозный повелевал посылать стрельцов усмирять многочисленных и могущественных манси.

Слово «манси» произошло от прафинно-угорского старинного слова «мансз», означающего «мужчину, человека». У манси есть свой язык, относящийся к обско-угорской обособленной группе уральской языковой семьи и достаточно развитый национальный эпос. Манси являются близкими по языку родственниками хантов. Сегодня до 60% используют в повседневной жизни русский язык.

Манси удачно сочетают в своей общественной жизни культуры северных охотников и южных кочевников-скотоводов. Новгородцы контактировали с манси еще в XI веке. С появлением русских в XVI веке часть племен вогулов ушли на север, другие жили по соседству с русскими и ассимилировались с ними, приняв язык и православную веру.

Верованиями манси являются поклонение стихиям и духам природы – шаманизм, им присущ культ старших и предков, тотемного медведя. Манси имеют богатейший фольклор и мифологию. Манси разделяются на две обособленные этнографические группы потомков уральцев Пор и потомков угров Мось, отличающиеся происхождением и обычаями. С целью обогащения генетического материала браки издавна заключались только между этими группами.

Манси занимаются таежной охотой, разведением оленей, ловлей рыбы, земледелием и скотоводством. Оленеводство на берегах Северной Сосьвы и Лозьвы было перенято у хантов. Южнее с приходом русских было перенято земледелие, разведение лошадей, КРС и МРС, свиней и птицы.

В повседневной жизни и самобытном творчестве манси особое значение имеют орнаменты, схожие по мотивам с рисунками селькупов и хантов. В орнаментах манси явно преобладают правильные геометрические рисунки. Часто с элементами рогов оленей, ромбы и волнистые линии, похожий на греческий меандр и зигзаги, изображения орлов и медведей.

Ненцы

Ненцы, по-старинному юраки или самоядь, всего 44 640 человек живут на севере Ханты-Мансийского и соответственно Ямало-Ненецкого автономных округов. Самоназвание самодийского народа «ненец» дословно означает «мужчина, человек». Из северных коренных народов они самые многочисленные.

Занимаются ненцы крупностадным кочевым оленеводством в . На Ямале ненцы содержат до 500 тысяч оленей. Традиционным жилищем ненцев является конический чум. До полутора тысяч ненцев, живущих южнее тундры на реках Пур и Таз, считаются лесными ненцами. Кроме оленеводства они активно занимаются тундровой и таежной охотой и рыбной ловлей, сбором даров тайги. Питаются ненцы ржаным хлебом, олениной, мясом морского зверя, рыбой, дарами тайги и тундры.

Язык ненцев относится к уральским самодийским языкам, он разделен на два диалекта тундровый и лесной, они в свою очередь делятся на говоры. Народ ненцев обладает богатейшим фольклором, сказаниями, сказками, эпическими сюжетами. В 1937 году ученые лингвисты создали для ненцев письменность на основе кириллицы. Этнографы описывают ненцев как коренастых людей с большой головой, плоским землистого цвета лицом, лишенным какой-либо растительности.

Алтайцы

Территорией проживания тюркоязычного коренного народа алтайцев стали . Живут они в количестве до 71 тыс. человек, что позволяет считать их крупным народом, в республике Алтай, часть в Алтайском крае. Среди алтайцев различают отдельные этнические группы кумандинцев (2892 чел), теленгитов или телесов (3712 чел), тубаларов (1965 чел), телеутов (2643 чел), челканцев (1181 чел).

Издавна алтайцы поклонялись духам и стихиям природы, они придерживаются традиционного шаманизма, бурханизма и буддизма. Живут они родами сеоками, родство считается по мужской линии. Алтайцы имеют многовековую богатейшую историю и фольклор, сказания и легенды, собственный героический эпос.

Шорцы

Шорцы являются немногочисленным тюркоязычным народом, в основном проживающим в отдаленных горных районах Кузбасса. Общая численность шорцев сегодня составляет до 14 тыс. человек. Издавна шорцы поклоняются духам природы и стихиям, основной их религией стал сложившийся веками шаманизм.

Сформировался этнос шорцев в VI-IX веках путем смешения кетоязычных и пришедших с юга тюркоязычных племен. Шорский язык относится к тюркским языкам, сегодня более 60% шорцев говорят по-русски. Эпос шорцев древний и весьма самобытен. Традиции коренных шорцев сегодня хорошо сохранились в , большинство шорцев сейчас живут в городах.

Сибирские татары

В средние века именно сибирские татары были основным населением Сибирского ханства. Сейчас субэтнос сибирских татар, как они сами себя называют «себер татарлар», состоящий по разным оценкам от 190 тыс. до 210 тыс. человек проживает на юге Западной Сибири. По антропологическому типу татары Сибири близки к казахам и башкирам. «Тадар» себя могут именовать сегодня и чулымцы, и шорцы, и хакасы, и телеуты.

Предками сибирских татар ученые считают средневековых кыпчаков, которые контактировали длительное время с самодийцами, кетами, угорскими народами. Процесс развития и смешения народов шел на юге Западной Сибири с VI-IV тыс. до н.э. до возникновения в XIV веке Тюменского царства, и позже с возникновением в XVI веке могущественного Сибирского ханства.

В большинстве сибирские татары пользуются литературным татарским языком, но в некоторых отдаленных улусах сохранился сибирско-татарский язык из кыпчако-ногайской группы западнохуннских тюркских языков. Он делится на тоболо-иртышский и барабинский диалекты и множество говоров.

Праздники сибирских татар содержат черты доисламских древних тюркских верований. Это, прежде всего амаль, когда празднуется во время весеннего равноденствия новый год. Прилет грачей и начало полевых работ сибирские татары празднуют карга путка. Прижились здесь и некоторые мусульманские праздники, обряды и молебны о ниспослании дождя, почитаются мусульманские захоронения суфийских шейхов.

Согласно данным исследователей из разных областей, коренные народы Сибири расселились по этой территории в эпоху позднего палеолита. Именно это время характеризуется наибольшим развитием охоты как промысла.

Сегодня же большинство племен и народностей этого региона малочисленны и их культура находится на грани исчезновения. Далее мы попытаемся познакомиться с такой областью географии нашей Родины, как народы Сибири. Фото представителей, особенности языка и ведения хозяйства будут приведены в статье.

Разбираясь в этих сторонах жизни, мы пытаемся показать многогранность народов и, возможно, пробудить в читателях интерес к путешествиям и необычным впечатлениям.

Этногенез

Практически на всей территории Сибири представлен монголоидный тип человека. Родиной его считается После начала отступления ледника люди именно с такими чертами лица заселили регион. В ту эпоху еще не было развито скотоводство в значительной мере, поэтому основным занятием населения стала охота.

Если изучить карту Сибири, мы увидим, что они наиболее представлены алтайской и уральской семьями. Тунгусские, монгольские и тюркские языки с одной стороны - и угро-самоедские с другой.

Социально-хозяйственные особенности

Народы Сибири и Дальнего Востока до освоения этого региона русскими в основном имели сходный уклад жизни. Во-первых, распространены были родоплеменные отношения. Традиции хранились в рамках отдельных поселений, браки старались не распространять за пределы племени.

Занятия делились в зависимости от места проживания. Если рядом находилась крупная водная артерия, то часто встречались поселения оседлых рыболовов, у которых зарождалось земледелие. Основное же население занималось исключительно скотоводством, например, очень распространено было оленеводство.

Этих животных удобно разводить не только из-за мяса, неприхотливости к еде, но и из-за их шкур. Они очень тонкие и теплые, что позволяло таким народам, как, например, эвенки, быть хорошими наездниками и воинами в удобных одеждах.

После прихода на эти территории огнестрельного оружия уклад жизни значительно изменился.

Духовная сфера жизни

Древние народы Сибири до сих пор остаются приверженцами шаманизма. Хотя за много веков он претерпел разнообразные изменения, но силы своей не утратил. Буряты, например, вначале добавили некоторые ритуалы, а после полностью перешли к буддизму.

Большинство остальных племен были формально крещены в период после восемнадцатого века. Но это все официальные данные. Если же проехаться по деревням и поселениям, где живут малые народы Сибири, мы увидим совершенно другую картину. Большинство придерживаются многовековых традиций предков без нововведений, остальные совмещают свои верования с одной из основных религий.

Особенно эти грани жизни проявляются на национальных праздниках, когда встречаются атрибуты разных верований. Они сплетаются и создают неповторимый узор аутентичной культуры того или иного племени.

Алеуты

Сами себя они называют унанганы, а их соседи (эскимосы) - алакшак. Общая численность едва достигает двадцати тысяч человек, большинство из которых живут на севере США и Канады.

Исследователи полагают, что алеуты сформировались около пяти тысяч лет назад. Правда, на их происхождение есть две точки зрения. Одни считают их самостоятельным этническим образованием, другие - что они выделились из среды эскимосов.

До того, как этот народ познакомился с православием, приверженцами которого они являются сегодня, алеуты исповедовали смесь шаманизма и анимизма. Главный шаманский костюм был в виде птицы, а духов разных стихий и явлений изображали деревянные маски.

Сегодня же они поклоняются единому богу, который на их языке именуется Агугум и представляет собой полное соответствие всем канонам христианства.

На территории Российской Федерации, как мы убедимся далее, представлены многие малые народы Сибири, но эти живут только в одном поселении - селе Никольском.

Ительмены

Самоназвание происходит от слова «итенмэн», которое означает «человек, который живет здесь», местный, другими словами.

Встретить их можно на территории запада и в Магаданской области. Общая численность - немногим более трех тысяч человек, судя по переписи 2002 года.

По внешнему виду они ближе к тихоокеанскому типу, но все же имеют явные черты северных монголоидов.

Изначальная религия - анимизм и фетишизм, первопредком считался Ворон. Хоронить умерших у ительменов принято по обряду «воздушного погребения». Покойник подвешивается до истлевания в домовине на дереве или укладывается на специальном помосте. Этой традицией могут похвастаться не только народы Восточной Сибири, она в древности был распространена даже на Кавказе и в Северной Америке.

Наиболее распространенным промыслом является рыбалка и охота на прибрежных млекопитающих, таких как тюлени. Кроме этого широко распространено собирательство.

Камчадалы

Не все народы Сибири и Дальнего Востока являются аборигенами, примером этого могут быть камчадалы. Собственно, это не самостоятельная народность, а смесь русских переселенцев с местными племенами.

Язык у них русский с примесями местных диалектов. Распространены они в основном в Восточной Сибири. Сюда относятся Камчатка, Чукотка, Магаданская область, побережье Охотского моря.

Судя по переписи, их общее количество колеблется в рамках двух с половиной тысяч человек.

Собственно, как таковые камчадалы появились только в середине восемнадцатого века. В это время русские переселенцы и торговцы усиленно устанавливали контакты с местными, часть из них вступили в браки с ительменками и представителями коряков и чуванцев.

Таким образом, потомки именно этих межплеменных союзов и носят сегодня имя камчадалов.

Коряки

Если начать перечислять народы Сибири, коряки займут не последнее место в списке. Они известны русским исследователям с восемнадцатого века.

Фактически это не единый народ, а несколько племен. Сами себя они называют намылан или чавчувен. Судя по переписи, на сегодняшний день их численность - около девяти тысяч человек.

Камчатка, Чукотка и Магаданская область - территории проживания представителей этих племен.

Если провести классификацию, исходя из образа жизни, они делятся на береговых и тундровых.

Первые - нымыланы. Говорят на алюторском языке и занимаются морскими промыслами - ловлей рыбы и охотой на тюленей. К ним по культуре и жизненному укладу близки кереки. Этому народу свойственна оседлая жизнь.

Вторые - кочевники чавчыв (оленеводы). Язык у них корякский. Живут на Пенжинской губе, Тайгоносе и прилегающих территориях.

Характерной особенностью, которая выделяет коряков, как и некоторые другие народы Сибири, являются яранги. Это передвижные конусообразные жилища из шкур.

Манси

Если говорить про коренные народы Западной Сибири, нельзя не упомянуть урало-юкагирскую Наиболее яркими представителями этой группы являются манси.

Самоназвание этого народа - «меньдсы» или «вогулы». «Манси» на их языке обозначает «человек».

Эта группа сформировалась в результате ассимиляции уральских и угорских племен в эпоху неолита. Первые были оседлыми охотниками, вторые - кочевыми скотоводами. Эта двоякость культуры и ведения хозяйства сохраняется и поныне.

Самые первые контакты с западными соседями были в одиннадцатом веке. В это время манси знакомятся с коми и новгородцами. После присоединения к России усиливается колонизационная политика. К концу семнадцатого века они оттесняются на северо-восток, а в восемнадцатом формально принимают христианство.

Сегодня в этом народе существует две фратрии. Первая называется Пор, своим предком считает Медведя, и основу ее составляют уральцы. Вторая называется Мось, ее основатель - женщина Калташч, а большинство в этой фратрии принадлежит к уграм.

Характерной особенностью является то, что признаются только перекрестные браки между фратриями. Такую традицию имеют лишь некоторые коренные народы Западной Сибири.

Нанайцы

В древности они были известны под именем гольды, а один из самых знаменитых представителей этого народа - Дерсу Узала.

Судя по переписи населения, их немногим более двадцати тысяч. Проживают они вдоль Амура на территории Российской Федерации и Китая. Язык - нанайский. На территории России используется кириллица, в Китае - язык бесписьменный.

Эти народы Сибири стали известны благодаря Хабарову, который в семнадцатом веке исследовал этот регион. Некоторые ученые считают их предками оседлых земледельцев дючеров. Но большинство склоняются к тому, что нанайцы просто пришли на эти земли.

В 1860 году, благодаря переделу границ по реке Амур, многие представители этого народа оказались в одночасье гражданами двух государств.

Ненцы

Перечисляя народы невозможно не остановиться на ненцах. Это слово, как и многие названия племен этих территорий, значит «человек». Судя по данным Всероссийской переписи населения, от Таймыра до их проживает более сорока тысяч человек. Таким образом, получается, что ненцы - самый крупный из коренных народов Сибири.

Они делятся на две группы. Первая - тундровые, представителей которых большинство, вторая - лесные (их осталось мало). Диалекты этих племен настолько различны, что один не поймет другого.

Как и все народы Западной Сибири, ненцы носят черты как монголоидов, так и европеоидов. Причем чем ближе к востоку, тем меньше остается европейских признаков.

Основой хозяйства этого народа является оленеводство и в незначительной степени рыбалка. Главное блюдо - солонина, однако кухня изобилует сырым мясом коров и оленей. Благодаря содержащимся в крови витаминам у ненцев не бывает цинги, но подобная экзотика редко приходится по вкусу гостям и туристам.

Чукчи

Если задуматься о том, какие народы жили в Сибири, и подойти к этому вопросу с точки зрения антропологии, мы увидим несколько путей заселения. Одни племена пришли из Средней Азии, другие - с северных островов и Аляски. Лишь малая толика является местными жителями.

Чукчи, или луораветлан, как они себя называют, по типу внешности схожи с ительменами и эскимосами и имеют черты лица, как у Это наталкивает на размышления об их происхождении.

С русскими они познакомились в семнадцатом веке и более ста лет вели кровопролитную войну. В итоге были оттеснены за Колыму.

Важным торговым пунктом стала Анюйская крепость, куда перебрался гарнизон после падения Анадырского острога. Ярмарка в этой твердыне имела обороты в сотни тысяч рублей.

Более богатая группа чукчей - чаучу (оленеводы) - привозили сюда на продажу шкуры. Вторая часть населения называлась анкалын (собаководы), они кочевали на севере Чукотки и вели более простое хозяйство.

Эскимосы

Самоназвание у этого народа - инуиты, а слово «эскимос» означает «тот, кто кушает сырую рыбу». Так их называли соседи их племен - американские индейцы.

Исследователи выделяют этот народ в особую «арктическую» расу. Они очень приспособлены к жизни на этой территории и населяют все побережье Северного Ледовитого океана от Гренландии до Чукотки.

Судя по переписи населения в 2002 году, в Российской Федерации их численность всего лишь около двух тысяч человек. Основная часть проживает на территории Канады и Аляски.

Религия инуитов - анимизм, а бубны являются священной реликвией в каждой семье.

Для любителей экзотики будет интересно узнать об игунаке. Это специальное блюдо, которое смертельно опасно для всякого, кто не питается им с детства. Фактически это гниющее мясо умерщвленного оленя или моржа (тюленя), которого несколько месяцев держали под прессом из гравия.

Таким образом, в данной статье мы изучили некоторые народы Сибири. Познакомились с их настоящими названиями, особенностями верований, ведения хозяйства и культуры.

Праздники и обряды народов Севера и Сибири

Праздники и семейно-бытовые обряды коренных народов Севера и Сибири формировались на протяжении длительного исторического периода с учетом изменения экономических и общественных отношений. В основе праздничных обрядов, совершаемых по случаю добычи животных, лежали древнейшие мифы об умирающем и воскресающем животном. Поэтому северяне старались хорошо "встретить" убитого зверя и с почестями "проводить" его "домой".

Каждый праздник имел культово-магическую окраску. Ритуальный смысл праздников заключался в "благодарении" животных: китов, моржей, оленей, позволивших себя убить. Особенно яркое отражение этот миф нашел в эскимосском "Празднике Кита". Чукчи совершали обряд около жирников, разжигали костры, готовили обрядовую пищу. Ритуальные действия имели религиозную и вместе с тем эстетическую направленность. Главными распорядителями праздников были шаманы и старые опытные промысловики. Принимали участие в праздниках все жители поселка, гости. Обязательной частью всех праздников были национальная борьба, спортивные состязания среди мужчин и женщин в беге, танце, таскании тяжестей, метании, прыжках, стрельбе из лука, ружья. В основе своей традиционные праздники чукчей, эскимосов, эвенов жизнеутверждающие: торжественность, красота, песни, танцы, символика вносили в их трудную жизнь разнообразие и радость.

Праздники носили коллективный характер, в них участвовали все от мала до велика. Мероприятия, сопровождавшие праздник, были эмоциональны, имели воспитательный эффект, потому что являли собой образцы поведения, норм человеческих взаимоотношений, правил общения.

Далее приводим описания наиболее значимых для пародов Севера и Сибири праздников, составленные с опорой на Энциклопедию "Народы России". М.: РОСМЭН, 2008.

Медвежий праздник

Это самый любимый праздник хантов и манси. Медведь считается сыном верховного божества Торума, вместе с тем он сын женщины-прародительницы и брат ее детей, поэтому ханты и манси воспринимают его как брата. И наконец, он олицетворение верховной справедливости, хозяин тайги. Каждая успешная охота на медведя сопровождается праздником, на котором люди стараются снять с себя вину за его убийство и совершают обряды, которые должны привести к благополучию всех участников праздника. Шкуру медведя свертывали, голову и лапы украшали кольцами, лентами, платками и укладывали в переднем углу дома в так называемой жертвенной позе, с головой, положенной между вытянутыми передними лапами. Затем устраивали представления в масках. В первой половине ночи обязательно исполняют танцы, посвященные главным богам. Особое значение имела середина ночи и ее вторая половина, когда съедали медвежье мясо, провожали душу медведя на небо, гадали о предстоящей охоте.

Праздник возвращения солнца

Этот праздник коряки отмечали в конце декабря, после зимнего солнцестояния, когда продолжительность светового дня начинала увеличиваться. Накануне праздника оленеводы обязательно совершали перекочевку и устанавливали стойбище на новом месте. Затем ждали приезда гостей. Это были обитатели других оленеводческих стойбищ, а также жители прибрежных поселков, морские охотники. Начинался праздник рано утром. Женщины с помощью деревянного огнива, имевшего вид человеческой фигурки, разжигали огонь. Мужчины забивали оленей. Считалось, что их приносят в жертву "тому, кто наверху" – солнцу. Голову самого крупного жертвенного оленя надевали на шест и поворачивали на восток. Кровыо оленей "кормили" огнива, а мясом угощали всех участников праздника. После обильной трапезы, которая сопровождалась пением и танцами, начинались спортивные состязания. Главным из них были гонки на оленьих упряжках.

"Праздники народов Сибири"

Автор: Чернова Татьяна Дмитриевна

Должность: учитель русского языка и литературы

Учебное заведение: МБОУ СОШ № 19

Населённый пункт: г. Рубцовск, Алтайский край

Наименование материала: исследовательская работа

Тема: "Праздники народов Сибири"

Дата публикации: 20.03.2017

Раздел: полное образование

Муниципальное образовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 19

Школьная научно-практическая конференция «Школа. Наука. Интеллект»

Народные праздники русского и коренных народов Сибири.

Тайлаков Кирилл, 8 класс

учитель русского языка и

Традиционные праздники русского и коренного народов Сибири

Народные праздники коренных жителей Сибири

Говорят, что сейчас, последние 20-25 лет, Россия теряет свои традиции, своё

лицо, свою самобытность, что мы всё чаще обращаем свой взгляд на

Америку или Европу. Я с этим категорически не согласен. На мой взгляд, у

народа повысился интерес к истории страны, к её культурному наследию. И

это не случайно.

По обычаям дедов и прадедов жизнь человека от рождения и до смерти была

неотделима от церковных праздников, от устно-поэтического народного

творчества. Воспитание ребёнка, приобщение его к нравственным устоям

общества, к труду осуществлялось через конкретную трудовую деятельность

и через фольклор. Они сопровождали человека всю его жизнь.

Именно здесь истоки народных праздников, справляемых на Руси с

незапамятных времён. Откуда появился тот или иной праздник? Как его

справляли у нас в Сибири? Какие народные праздники справляются сегодня и

почему? Именно эти вопросы я задавал себе, приступая к этой работе.

Цель работы: определить, как и какие праздники справлялись на Руси, в

Сибири, какие из них сохранились в наши дни.

Задачи работы:

Выяснить причины появления народных праздников.

Познакомиться с тем, как справляли наиболее популярные

праздники у нас в Сибири.

Выяснить, какие народные праздники справляются сегодня.

Выяснить, какие народные праздники в наше время наиболее

Выяснить, почему люди в наше время справляют народные

Гипотеза: за последние годы резко возрос интерес народа к культурному

наследию своей страны.

Объект исследования: культура и традиции коренных народов Сибири.

Предмет исследования: народные праздники Сибири.

Методы исследования: изучение имеющейся литературы, анализ

полученных материалов, интервьюирование, наблюдение, беседы.

Когда и как появились праздники.

Праздники любят все: и взрослые, и дети. В такие дни все поздравляют друг

друга, дарят подарки, на столе появляется что-нибудь вкусное. А на улицах –

это народные гулянья, салюты в вечернем небе… Мы привыкли, что

праздник – пора отдыха и забав. Трудно даже представить, что когда-то всё

На протяжении многих тысячелетий каждый праздник посвящался какому-

нибудь из богов, населявших мир. А как же иначе – ведь богов считали

хозяевами мира. Их было много, они – везде, и люди их почитали. Древняя

вера славян называлась многобожием, или язычеством. Самым главным и

любимым богом стало Солнце. С ним связаны праздники, посвящённые

временам года: Колядки, Иван Купала, Рождество Солнца, Святки, праздники

урожая, весеннего и осеннего равноденствия и др. в эти дни люди пели

гимны Солнцу, славили солнечный свет. Наши предки от души благодарили

Солнце за то, что оно дарит всему миру жизнь. Праздничные столы в то

время тоже накрывались, но они не были такими богатыми, как сейчас.

Главным кушаньем на пиру была кутья – обыкновенное варёное зерно с

травами и кореньями, цельное, немолотое. И тем не менее это был настоящий

пир! Ведь кутья – не простая еда, а божественная. Во-первых, варёная, во-

вторых, ели в тот день досыта. Наверное, именно оттуда пошла традиция в

день праздника накрывать столы и ставить на них всё самое лучшее.

Был ещё один праздник, особо почитаемый нашими предками-язычниками,

он сохранился до наших дней, хотя и претерпел изменения. Это Масленица.

Он справлялся во время весеннего равноденствия. Люди жгли костры,

катались с холмов, а на камнях пекли лепёшки – все это символы

набирающего силу весеннего солнца – Ярилы. Так наши предки с радостью

провожали зиму. Торжество длилось целую неделю. В эту пору происходили

пиры, весёлые игры и катание с гор. В последний день праздника устраивали

сожжение Масленицы – большой куклы в женском платье. Её сожжение

символизировало победу весеннего бога Ярилы над ужасной Морой-

Мареной. Солнце погнало зиму! После этого встречали весну, очищая себя,

дои и двор, разжигали костры и, наломав веток вербы, наши предки, стегали

ими друг друга, приговаривая: «Здоровье - в хату, хвороба – в лес!». Люди

верили в магическую силу вербу, первой распускавшей весной почки. А затем

наступал праздник, связанный с весенними свадьбами – Красная Горка.

Но самым светлым праздником считался день поминовения усопших предков

- Радуница или Родоница, по имени одного из самых древних славянских

богов – Рода, давшего жизнь всему, что есть на земле. Люди в Радуницу

отправлялись на кладбище, чтобы вместе с ушедшим родственниками

порадоваться долгожданному лету, которое вот-вот начнётся. Пусть предкам

на том свете будет так же солнечно и ясно, как на этом! Пусть знают, что их

На Радуницу на кладбище приносили с собой еду, могилы украшали ветками

вербы и берёзы и приглашали предков на угощение. Им рассказывали о том,

что делается на белом свете. Уходя, оставляли на могиле съестное, крошили

еду для птиц. Верили, что птички, отведав угощения, на том свете заступятся

за покойного перед богами. Эта традиция сохранилась и до сегодняшних

И ещё об одном древнем празднике, перешедшем и в наши дни, я хотел бы

упомянуть – это Купало (позже этот праздник с принятием христианства был

переименован, получив имя библейского Иоанна Крестителя). В эту

короткую ночь солнце поворачивает на зиму: завтра солнечный день начнёт

убывать, кукушка замолчит, престанет петь соловей – не за горами осень. Вся

нечисть на радостях выбирается из своих нор отпраздновать грядущую беду

и набирающую силу тьму. В купальную ночь обязательно обходили поля,

заговаривая их от порчи. Так славяне охраняли то злых духов созревающие

хлеба. Впрочем, это не мешало нашим предкам от души веселиться: парни и

девушки, загадывая будущее, прыгали через костры, водили хороводы и,

конечно, купались. Вода, как и огонь, очищала от нечисти.

Наши предки дружили с природой и умели читать её знаки и подсказки,

знали приметы. Например, если ночь на Купалу звёздная, то год будет

грибным, выпавшая под утро роса обещала хороший урожай огурцов.

Так жили наши предки на земле: пахали, сеяли, встречали и провожали

времена года, молились богам – год за годом, век за веком, тысячелетие за

Сейчас идёт третье тысячелетие, и за это время произошло великое событие,

от которого берёт отсчёт новое время. На земле родился Иисус Христос – сын

Бога, которому предназначалось спасти весь мир от зла, научить людей

любить друг друга и прощать. Событие это было таким важным, что всё в

мире с той поры разделилось на две части – до Рождества Христова и после.

С этого момента у людей появился новый истинный Бог, а вместе с Ним

началась и новая жизнь. Новую жизнь получили и народные праздники.

Традиционные праздники русского и коренных народов Сибири.

Рождество и Крещение.

Как мы видели из предыдущей главы, все народные праздники так или иначе

связаны с религиозными представлениями народа. С принятием Крещения на

Руси появились новые праздники, а старые претерпели изменения и

получили новую жизнь.

В 19 веке одним из самых популярных праздников у народа был Новый год

(кстати, как праздник он появился всего немногим более 150 лет назад). В

новогодние вечера в доме губернатора или в здании благородного собрания

устраивались балы. Они могли быть костюмированными, как в Томске или

Омске. Балы проводили и для «благородных», обычно 1 января, и «вольный»

для «простой» публики, эти балы устраивались 2,3 января.

Одним из новых праздников и самых любимых на Руси было и остаётся

Рождество. В советское время этот и другие праздники, связанные с именем и

рождением Иисуса Христа, всенародно не праздновались, разве что в узком

семейном кругу, да и то в верующих семьях. Дни эти не были праздничными,

многие из молодых людей, родившихся в советское время, мало что знали о

них. Но после Нового года, на Рождество, до Крещения, по традиции многие

девушки гадали, пытаясь узнать свою судьбу, как это делали в старину.

Особенно популярными были следующие гадания: с помощью блюдечка и

магического круга вызывали духа известного человека, который и

разговаривал с гадающими (об этом мне рассказывала мама), ещё жгли

бумагу и по очертаниям, появляющимся на стене после того, как она сгорела,

В настоящее время Рождество – это народный праздник, во время которого

проводятся в храмах службы, народ посещает службу, дома накрывают столы,

принимают гостей. Среди тех, с кем мы разговаривали, все респонденты

справляют Рождество, каждый по-своему, но никто этот праздник не

пропускает. А в давние времена на Рождество убирали дом, устраивали пир

горой, т.к. ему предшествовал сорокадневный пост, с нетерпением ждали

вертепщика – хозяина кукольного театра-вертепа. Вертеп был похож на

кукольный дом с двумя-тремя этажами, на верхнем ярусе которого

размещалось небо, ангелы и пещера, а на нижнем – дворец и трон царя

Ирода. Кукол из дерева или глины крепили на стержнях, чтобы их можно

было двигать. В вертепе разыгрывалась история о рождении Божественного

Младенца, а потом показывались сценки из жизни.

У нас, в Западной Сибири, бытовали свои традиционные обряды, например,

дети и подростки в этот день ходили по городу и «славили Христа». По

сообщению, Сулоцкого, занимавшегося вопросами традиционных обрядов

коренных и русского народов Сибири, «дети мещан, отставных солдат и

бедных разночинцев бегали в святки по подоконью зажиточных с вертепом, с

райком и, за свои напеванья и ломанья, получали пятаки и гривны, а инде и

Великий праздник Крещения отмечается праздничными богослужениями,

освещением святой воды. Это новый праздник, появившийся на Руси с

принятием веры. Он был забыт в советское время, но я знаю, что многие

верующие посещали храмы в этот день, отстаивали службы, но для

большинства людей это не было праздником. Сегодня даже многие

неверующие посещают храм, берут в церкви святую воду. Что это: дань

традиции или всё-таки неосознанная вера в Бога? Наверное, это неважно,

главное, что после посещения храма все люди становятся добрее,

Масленица и Пасха

Вот-вот наступит весна, а вместе с нею и самый главный праздник на

православной Руси – Пасха, когда Христос воскреснет из мёртвых. Давным-

давно поменялась вера наших предков, а Масленица всё равно осталась. У

этого праздника самая счастливая судьба из всех народных. Праздничные

гуляния устраивались даже в советское время. На центральной площади

любого населённого пункта собирался народ, продавали блины, чай, выпечку,

конфеты и др. Посреди площади стоял столб, к самому верху которого

подвешивали какой-нибудь приз, столб был скользким, продвигаться по нему

вверх было трудно, но это не останавливало смельчаков, и они упорно

стремились вверх, за призом. Какова же была радость победителя,

доставшего из мешка петуха или курицу!

Подобные праздники устраиваются и сегодня. В каждом районе моего города

на больших площадях собирается народ, чтобы проводить зиму и встретить

В Сибири в первой половине 19 века торжества на Масленицу длились всю

неделю накануне Великого поста. Назначался распорядитель праздника,

который и руководил всем его ходом.

Катание с ледяных гор и в санях – характерная черта празднования

Масленицы как в сёлах, так и во всех городах Западной Сибири. В сёлах

устраивали ледяные катальные горы вдоль или поперёк реки, в городах –

обычно на городских площадях. В некоторых городах Западной Сибири

масленичное катание имело свои особенности. В Томске и Тюмени наряду с

традиционным катанием на лошадях практиковались и бега, которые

проходили на льду реки. В Омске масленичные катания отличались другой

особенностью: на запятках многих экипажей с молодыми дамами стоял

кавалер. «Кавалерами» в городе были молодые офицеры, которые стремились

таким образом блеснуть галантностью и молодецкой удалью. И в городах, и в

горно-заводских посёлках Западной Сибири вплоть до середины 19 века

масленичные катания проходили одинаково. Катались обычно в санях, а

молодые люди, которым позволяли средства, предпочитали верховую езду.

В Тобольске на Масленице катались ещё на коньках. Масленичные катания

всегда были массовыми. Для «благородной публики» катание с гор было хоть

и приятной забавой, но далеко не единственным средством праздничного

общественного времяпрепровождения. В Омске в середине 19 века

«благородные» катались с 12 часов, а оставаться после 2 часов дня считали

неприличным. Простой же народ подобного ограничения не знал и, напротив,

провожал Масленицу катанием с гор в последний день праздника «почти до

На Масленицу и по некоторым другим праздникам в ряде городов Западной

Сибири – Тюмени, Тобольске, Томске – проходили кулачные бои. Один из

жителей Тюмени отмечал, что в городе «борьба и бой кулачный есть

удовольствие первое». Кулачные бои пользовались большой популярностью.

Кулачный бой начинали малолетки, затем вступали взрослые, и наконец, -

даже старики. Особо дорожили участием сильных известных бойцов,

которых приглашали из округи, предварительно оговаривая условия

Бои проходили со строгим соблюдением установленных правил: биться

кулаками, ударов по лицу избегать, «лежачего или упавшего не бить и вообще

смертельных ударов избегать и не допускать». Увечья всё же случались, и

многие, как вспоминали местные жители, «неделю или две не выходят после

В середине 19 века в кулачных боях участвовали представители различных

слоёв городского населения: мещане, цеховые, купцы, а также гимназисты

Ещё один вид развлечений во время Масленицы – борьба. В неё обычно

втягивалось всё мужское население деревни, а иногда – сразу несколько

деревень. «Обыкновенно борцы из верхнего конца борются поочерёдно с

борцами из нижнего конца. Но в большие, годовые праздники обыкновенно

оба конца соединяются для совместной борьбы с пришедшими из других

деревень борцами. Борьбу ведут только двое, остальные же в качестве

любопытных окружают место борьбы толстым живым кольцом. Борьбу

всегда начинают маленькие борцы. Каждый борец, выходя в круг, должен

быть повязан через плечо и вокруг себя опояской. Цель борьбы заключается в

том, чтобы уронить противника на землю три раза».

Масленица праздновалась целую неделю, и каждый день был расписан и

посвящён определённому событию, действию, имел свой смысл, название.

Масленица всегда начинается в понедельник. И этот день называется

Встреча (понедельник)

К этому дню - первому дню Масленицы - устраивались общие горы, качели,

столы со сладкими яствами. Дети утром делали куклу из соломы -

Масленицу - и наряжали её.

В этот день утром дети в деревнях собирались вместе и шли от дома к дому

с песнями. Хозяйки угощали детей блинами. Это продолжалось до обеда, а

после обеда все шли кататься со снежных гор и петь песни:

Мы тобою хвалимся,

На горах катаемся,

Первый день катания с гор был детским, взрослые присоединялись к

катанию только в середине недели. Катание с гор было связано с приметой: у

тех, кто дальше всех скатится с горы, вырастет самый хороший лён.

Заигрыш (вторник)

Второй день, как правило, считался днём для молодожёнов. Неделю - две

назад в деревнях игрались свадьбы. Теперь эти молодые семьи приглашались

кататься с горы. Все семейные пары, у которых недавно вся деревня была на

свадьбе, должны были скатиться с горы. В этот же самый день было не

только катание со снежных гор, но и продолжалось угощение блинами во

всех домах: в эти дни молодые люди высматривали себе невест, а девушки

украдкой смотрели на суженых.

Лакомка (среда)

В среду тёщи приглашали своих зятьёв на блины. Даже есть выражение в

русском языке «к тёще на блины». Молодые в этот день одевались так, как

это было на свадьбе. В этот же день молодые неженатые парни и незамужние

девушки катались с гор.

Интересно, что над парнями, которым в этом году не повезло, и они не

успели жениться, вся деревня подшучивала, придумывала разного рода

«наказания», от которых молодые парни откупались угощениями - блинами и

конфетами. Но самым главным событием этого дня был всё-таки визит зятя -

« к тёще на блины».

Разгуляй (четверг)

Этот день часто назывался широкий четверток, разгул, перелом. В этот день

на праздник собиралось всё общество. Устраивались знаменитые кулачные

бои, взятие снежных городков. С этим днём Масленицы связаны сюжеты

картин, например, Сурикова и Кустодиева «Взятие снежного городка» и

«Масленица». В этот день часто деревенские жители обряжались кто как

хотел. Само же чучело Масленицы из соломы поднимали на гору.

Тёщины вечёрки (пятница)

В этот день наступала очередь тёщ навещать зятя: для тёщи пеклись блины.

Зять с вечера должен был сам лично пригласить тёщу. Тёща же,

приглашённая зятем, присылала зятю всё, из чего и на чём пекут блины:

кадушку для теста, сковороды, а тесть - мешок муки и масло. Эта встреча

символизировала оказание чести семье жены.

Золовкины посиделки\проводы (суббота)

В этот день молодая невестка приглашала родных к себе. Как правило, в этот

же день наряженную Масленицу - чучело из соломы - на носилках несли до

конца деревни, и там, с песнями, «хоронили»: устраивался большой костёр и

в нём сжигали Масленицу. Вокруг костра веселились: пели песни, плясали.

Так прощались с Масленицей и серьёзно, и шутя, потому что эту весёлую

неделю нужно было ждать целый год.

Прощёное воскресенье

В воскресенье все вспоминали, что в понедельник наступает Великий Пост,

поэтому, стремясь очиститься от всего греховного, люди просили друг у

друга прощения и говорили друг другу: «Прости меня, пожалуйста, буде в

чём виноват пред тобою». В этот день прощаются все обиды и оскорбления.

В прощёное воскресенье люди ходили на кладбище, оставляли на могилах

После прощёного воскресенья начинался Великий пост, заканчивавшийся

великим и радостным праздником – Пасхой, ведь в этот день ожил Христос.

Но прежде, чем рассказать, как люди встречают этот праздник, я хочу

упомянуть о Вербном воскресенье, о празднике в честь воскрешения Лазаря

и въезда Иисуса в Иерусалим. Интересно, что об этом празднике помнили и в

советское время: люди покупали веточки вербы, и для них неважно было,

освещённые они или нет (об этом мне рассказали мои учителя, когда я

спрашивал их о народных праздниках, отмечавшихся во время их детства и

молодости). Сейчас эта традиция сохранилась, только веточки вербы всегда

освещают в храме и ставят в доме. Кстати, все с кем я разговаривал об этом

празднике, отметили, что вербные веточки сохраняются очень долго,

наверное, потому что они освещены в церкви. После вербного воскресенья

все ждали и сегодня ждут Пасхи – самого радостного праздника для всех

христиан, ведь в этот день Иисус Христос воскрес из мёртвых. «Праздник

праздников» называют его православные. А я бы сказал праздник, забытый в

советское время и обретший новую жизнь в последние 10-15 лет. Нет ни

одного человека, который бы пропустил Пасху, хоть как-то не отметил его.

Обычно красят яйца, пекут куличи, пасхи, всё это освещается в церкви.

Встречаясь, люди приветствуют друг друга, говоря: «Христос воскрес!» и в

ответ слышат: «Воистину воскрес!». Многие вечером перед Пасхой

отправляются в храм, где всю ночь, как и много лет назад наши предки,

отстаивают службу, которая называется всенощное бдение. «Бдение» - от

глагола «бдеть»: быть внимательным, не спать. Раньше вместе с родителями

бдели и дети, сейчас родители редко берут детей с собой в храм на

всенощное бдение. У нас в городе не во всех храмах совершают и крестный

ход на Пасху, хотя в старину это было обязательным. Впереди священник с

крестом, а за ним дети и взрослые с зажженными свечами выходили на улицу

и с молитвами и пением псалмов обходили округ храма, ведь Божий Сын

рождён от света и принёс людям свет. Так люди подтверждали свою верность

Христу-свету: тысячи огоньков зажигались по Руси весенней пасхальной

ночью. Не все мы соблюдаем эту традицию сегодня. Не соблюдаем мы и

другое правило: после храма, после всенощного бдения садиться за

праздничный стол, богатый стол, а потом отправляться на народные гулянья.

Не все мы зажигаем пасхальные свечки на куличах, хотя в каждом доме есть

это угощенье. По куличам судили о том, какое будет будущее: удался хозяйке

кулич – всё будет хорошо, растрескалась корочка – случится несчастье. Мы

не верим в эту примету, а вот верующие люди очень верят, да и традиции они

соблюдают все и делают всё так, как положено, как делали наши предки в

старину. С Пасхи начинается пасхальная неделя, которая проходила как один

большой радостный день, ведь с Великой Пасхи начинается обновление,

спасение мира и человека, торжество жизни над смертью. Сегодня, как и

раньше, Пасха наряду с Рождеством один из самых любимых праздников у

Радуница и Троица

О старинном празднике Родоница или Радуница мы уже говорили, вспоминая

языческие праздники. Это день поминовения умерших. В новой истории этот

день больше известен как Родительский день. Накануне его люди ходят на

могилы родственников, близких, знакомят, наводят там порядок после зимы,

а в сам родительский день приходят, чтобы помянуть умерших, приносят еду

(обычно это печенье, выпечка, конфеты, рассыпают пшено для птиц; многие

даже не знают, зачем нужно рассыпать пшено или зерно, но такова традиция),

цветы и живые, и искусственные, украшают ими могилы. Существует

традиция оставлять калитки ограды на могилах открытыми. Мне

рассказывали, что это как символ того, что в гости к умершим может зайти

любой, тем самым поминая умершего. Работать в этот день на кладбище

нельзя: этот день святой – день поминовения. Я нигде в литературе не нашёл

информации о том, что этот праздник появился в новое время, но

разговаривая с людьми, я узнал, что этот день почитаем всеми, является

святым для всех людей. Так языческий праздник сохранился и вошёл в жизнь

современных людей. Я считаю, что это очень знаменательно: помнить своих

предков очень важно и необходимо, чтобы не забыть своих корней, своих

предков. Родительский день отмечается в предверии другого светлого

На Троицын день все кругом зелено, а зелень – это обновление, поэтому все

ходили в церковь с цветами, травами и ветками. Освещённые растения несли

в дом и раскладывали в разных местах. Считалось, что ветки защищают дом

от пожаров, верили люди: троицкой зеленью можно вылечить человека.

После службы спешили к берёзам. Считалось, что в Троицу в ветвях берёзы

поселялись души умерших родственников. Берёза – подружка, кума, и под её

ветвями в Троицу можно загадать желание. Круглый год по всей России

запрещалось ломать это священное дерево, кроме Троицына дня, когда берёзу

срубили, украшали лентами, бусами, наряжали в крестьянское платье и

обходили с ней избы и поля, чтобы она передала им свою силу. Гадали

девушки на берёзовых венках, все песни на Троицу – о берёзе. Современный

праздник Троицы – это ещё один день поминовения умерших. Так же, как и в

Родительский день люди посещают могилы родственников, до этого дня

убирают их, украшают цветами, высаживают живые цветы. Мы видим, что

этот праздник сегодня утратил первоначальное содержание, но остался как

светлый день поминовения.

На Руси было три Спаса – три праздника, посвящённых Спасителю Иисусу

Христу, и шли они друг за другом: первый Спас – Медовый, второй –

Яблочный, третий – Ореховый. На первый Спас собирали малину,

черёмуху, рожь, жито, как мёд. Этот Спас называли ещё «мокрым» погоды

начинала портиться, последний раз в это время купали лошадей, т.к. вода

становилась холодной. Начинала хозяйничать осень. К третьему Спасу

поспевали орехи. Этот спас был и хлебным: уже закончилась жатва, хозяйки

пекли к празднику пироги, хлеб, булочки из муки свежего помола.

Самый популярный, конечно же, Яблочный Спас. Ждали его с нетерпением,

особенно ребятишки, ведь до этого дня нельзя срывать яблоки и есть их. В

Яблочный Спас собирали самые красивые яблоки. А ещё горох, картофель,

репу, рожь и несли их в церковь для освещения. Освящённые продукты

хранили отдельно от остальных, а рожь оставляли на семена. Яблочный Спас

– «осенины» , первая встреча осени: каков Яблочный Спас, таков и январь.

Завершался праздник «провожанием заката». Вечером все выходили в поле и

провожали солнце песнями.

В наши время Яблочный Спас, конечно, не является великим праздником, но

считается, что яблоки поспевают именно к 19 августа, и только сейчас их

можно собирать, а в сентябре-октябре справляют «осенины». Обычно

«осенины» - это праздник в детских образовательных учреждениях, а на селе

– праздник сбора урожая, который широко справляется хлеборобами.

Народные праздники коренных жителей Сибири

Вспоминая народные праздники Сибири, мы не можем пройти мимо

праздников коренных жителей Сибири – шорцев, алтайцев. Их культурное

наследие очень богато и интересно и тесно связано, как и, наше, русское, с

историей религии. Долгое время культурные традиции шорцев и алтайцев

находились в забвении, о них мало кто знал, и уж тем более никто не

справлял. В последнее время ситуация резко изменилась: создаются шорские

и алтайские общины, центры народной культуры, которые и занимаются

пропагандой культурного наследия этих замечательных, но, к сожалению,

теперь малочисленных народов. Задача людей, живущих в Сибири, возродить

и сохранить это наследие: без прошлого нет и будущего.

Самый популярный шорский праздник – Шачыг. Это ритуально -

обрядовые действия, совершаемые действия, совершаемые весной и осенью

на священных местах шорского народа. Совершаются жертвоприношения;

таким образом: люди благодарят духов, которым они поклоняются.

Готовится национальная похлёбка, которой угощают всех присутствующих.

Люди прощаются с духами осенью, проходят гулянья, поются песни,

ставится театрализованное шоу с участием шамана (так организаторы

воспроизводят то, что было обязательным во времена язычества). Весной же,

наоборот, духов встречают, просят у них помощи в предстоящей работе,

богатого урожая и т.д. Разводятся костры, раздаются разноцветные

ленточки, среди них есть чёрная, её надо сжечь в костре, с ней уходит всё

плохое (чёрные силы).

Другой известный шорский праздник - Пайрам: справляется после

завершения весенне-полевых работ в июне месяце, во время него

проводятся различные виды состязаний: куреш - борьба, конные скачки,

стрельба из лука и др. Сегодня это проходит в виде театрализованного

действия, здесь же - выступления шорских самодеятельных коллективов,

Территория Республики Алтай богата памятниками истории и культуры,

обладает уникальным наследием материальной и духовной культуры,

выраженном в древних обычаях и обрядах местного населения.

Здесь находятся десятки тысяч археологических и этнографических

памятников. У народов населяющих республику имеется богатое

Увлекательное зрелище представляют из себя праздники народов Республики

Алтай, такие как межрегиональный народный праздник Эл-Ойын, который

проводится в разных районах республики начиная с 1988 года, Чага-Байрам,

Дылгаяк и многие другие.

Традиционные праздники алтайцев подчинены годовому хозяйственному

циклу. Единица измерения времени состоит из двух больших циклов:

холодного и теплого.

В календарных праздниках наиболее значимыми считались обрядовые

праздники, определявшие начало и конец сезона. Так, в начале лета, в период

новой луны, обязательным был обряд «дьажыл бюр» — «зеленая листва», а

также — «благословение Алтаю». В осенний период свершался обряд «сэры

бюр» — «желтая листва». Он, как и в начале лета, осуществлялся с целью

снискания благосклонности духа Алтая, от которого зависели благополучие и

удача в течение зимнего периода.

Проводится Новый год по лунному календарю — «Чага Байрам». Здесь также

совершается обряд «благословение Алтаю». Люди радуются приходу скорой

весны, нового цикла календарного года. Считается, что особенно важен

приход года тем, кому исполняется 12, 24, 36, 48, 60, 72 лет.

На проводимых в Республике Алтай народных праздниках каждый район

представляет свои таланты, достоинства, особенности.

Традиционным национальным праздником ойрот-алтайцев с участием всех

живущих на Алтае народов и фольклорных групп является праздник "Эл-

Ойын", то есть "всенародный праздник".

Тысячи людей спешат летом в горы, чтобы вместе окунуться в стихию

народного веселья. На праздник собираются не только жители Алтая,

приезжают делегации из Монголии, Тувы, Хакасии, Казахстана. Каждая

делегация устраивает свой юрточный или палаточный городок. "Эл-Ойын" —

это выступления разноязычных фольклорных групп всех диалектов народа.

Прекрасные театрализованные представления, повествующие о прошлом

алтайцев (о героях сказаний, мифов, эпосов), колорит национальных

костюмов и рядами выстроенные ансамбли юрт и аилов производят

"Эл-Ойын" — это не только фольклорный, но и спортивный праздник.

Спортсмены выступают в 9 видах спорта. Это куреш — национальная

борьба, шатра — алтайские шашки, камчи — выбивание плетью деревянных

бабок, кодурге кеш — поднятие камня, а также жонглирование ногами

кусочком свинца, обернутым в козью шкуру (тебек), смотр конской упряжи и

шорных изделий (малчи мерген). Но самым прекрасным зрелищем на этих

праздниках являются, конечно же, конные виды спорта. Национальное родео

"Эмдик уредиш" — это не только спорт, но и риск.

Заключительное выступление спортсменов-конников на самых выносливых и

быстроногих лошадях — аргымаках можно назвать кульминацией

спортивного праздника, где победителя ждет ценный приз — автомобиль.

Кроме того на празднике устраиваются конкурсы, костюмированные

шествия, выставка-ярмарка ремесленных изделий, конкурс национального

костюма. Одним из главных требований организаторов праздника является

обязательное наличие национального костюма своего народа.

Тюрюк-Байрам — младший брат Эл-Ойына

Тюрюк-Байрам — «праздник кедра». Одно из самых почитаемых деревьев на

Алтае – Кедр. Тюрюк-Байрам – это типичный праздник таежных людей,

почитающих природу, свои истоки он берет с тех времен, когда предки

воздавали дань и возносили хвалу кедру-кормильцу, на уровне интуиции и

практики воспринимая природные закономерности. Кедры дают много ореха

– если год был урожайный, а значит расплодятся белка, соболь, глухарь,

рябчик, нагуляют жирок и дадут потомство грызуны — а значит, и лиса волк,

медведь будут сытыми и многочисленными. Так что, охотнику есть где

Тюрюк-Байрам был приурочен к началу сбора кедрового ореха и проводился

в конце августа — начале сентября. Сбор шишки – большое дело, а значит

большой праздник. Прежде чем ехать в суровую тайгу, устраивали богатый

пир, где на столах было и мясо, и курут — молочный сыр, и чегень, и айран, и

айрака — алтайская водка. Обязательным элементом «программы» было

лазанье на кедр — кто скорее доберется до вершины? Если кто считает, что

это просто — приезжайте на Алтай, попробуйте! Так же, устраивали

состязания по сбиванию шишек, по меткой стрельбе. Вечером зажигали

большой костер в честь кедра, пели, плясали, перед большой работой. Долгое

время праздник почитания кедра не проводился, с 2000 года по инициативе

пяти общностей коренных малочисленных народов — тубаларов,

кумандинцев, челканцев, теленгитов и телеутов, он вновь отмечается. Теперь

Тюрюк-Байрам проводится каждые два года, но не осенью, а в начале лета —

чтобы привлечь больше гостей и участников.

"Чага-байрам" в переводе означает "Белый праздник". Это давно забытый

праздник. Впервые он проводился в далекой высокогорной Чуйской степи,

так как именно чуйцы сохранили ламаистский обряд встречи нового года.

Этот праздник отмечается вместе с монголами, тувинцами, бурятами,

калмыками, народами Тибета и Индии.

Праздник начинается с началом новолуния в конце февраля — начале марта.

С раннего утра совершается обряд поклонения Солнцу, Алтаю. На

специальном тагыле-алтаре преподносят угощения из молочных продуктов,

привязываются кыйра-ленточки, зажигается костер и все это сопровождается

благопожеланиями. Обычно обряд совершают мужчины придерживавшихся

предновогоднего поста с чтением сутр и т.д.

После исполнения обряда начинается непосредственно празднование —

собирается народ, устраиваются всевозможные культурные и спортивные

мероприятия. Катаются с горы на санках и на шкурах скота и т.д.

Языческий праздник Дьылгаяк — это тоже самое, что и масленица у русского

народа. Хотя многие народы приняли христианство, но этот праздник

символизирующий язычество все равно остался и отмечается. В этот день

народ собирается на улице. Сжигаются соломенные и другие чучела —

символику уходящего года. Устраиваются увеселительные мероприятия в

шутовских одеяниях. Идет всесторонняя ярмарка, и устраиваются веселые

аттракционы с песнопениями.

Традиционно праздник Дьяжыл Бур проходит на священном месте,

расположенном в Кош-Агачском районе между селами Ортолык и Кош-Агач.

День празднования - 12 июня, выбран не случайно: по алтай-теленгитским

обычаям цифра 12 имеет сакральное значение. Программа национального

фестиваля включает как культурную часть, так и спортивные состязания —

конные скачки, национальную борьбу алтай-куреш. По обычаю праздник

начнется с первыми лучами солнца, со священного обряда поклонения Алтаю

и небесному светилу. На специальном алтаре будут преподнесены угощения

из молока, после чего начнется программа праздника.

Курултай сказителей

Сказительство, посредством горлового пения (кай) - древнейший жанр

устного народного творчества не только тюркских народов Центральной

Азии, но он присутствует и в культурном наследии многих индо-

европейских, фино-угорских народов, а также коренных народов

Центральной Америки. Этот уникальный вид творчества донес до наших

дней традиции мифосложения, способы передачи из поколения в поколение

национальных духовных и нравственных ценностей народов мира.

Уникальные тексты сказаний содержат в себе генетические, социально-

нравственные, духовные традиции развития наций. Сохранение и развитие

этого самобытного, уникального вида творчества наиважнейшая задача

современного культурного сообщества, ставящего перед собой цель -

сохранение нематериальных культурных ценностей человечества.

На курултае сказителей принимают участие люди, обладающие даром

горлового пения. По-другому их называют кайчи. Они исполняют

героические сказания о славных деяниях богатырей прошлого своеобразным

горловым звуком — каем под аккомпанемент топшура — двухструнного

музыкального инструмента. Такое пение представляет низкий горловой

речитатив, требующий большого вокального искусства.

Сказители издревле пользовались большой любовью и уважением народа и

по праву считались хранителями народной мудрости.

В их сказаниях испокон веков воспевались красота и щедрость родной земли,

мечты и чаяния простого человека, возвышались доброта, жизнелюбие,

справедливость. Простой человек боролся и побеждал своего врага силой,

умом и смекалкой. Герою помогала преодолевать препятствия сама природа:

горы, леса, реки. Вместе со сказителем переживали, плакали и радовались